Sortie : 1988, Chez : Les Cahiers Rouges – Grasset

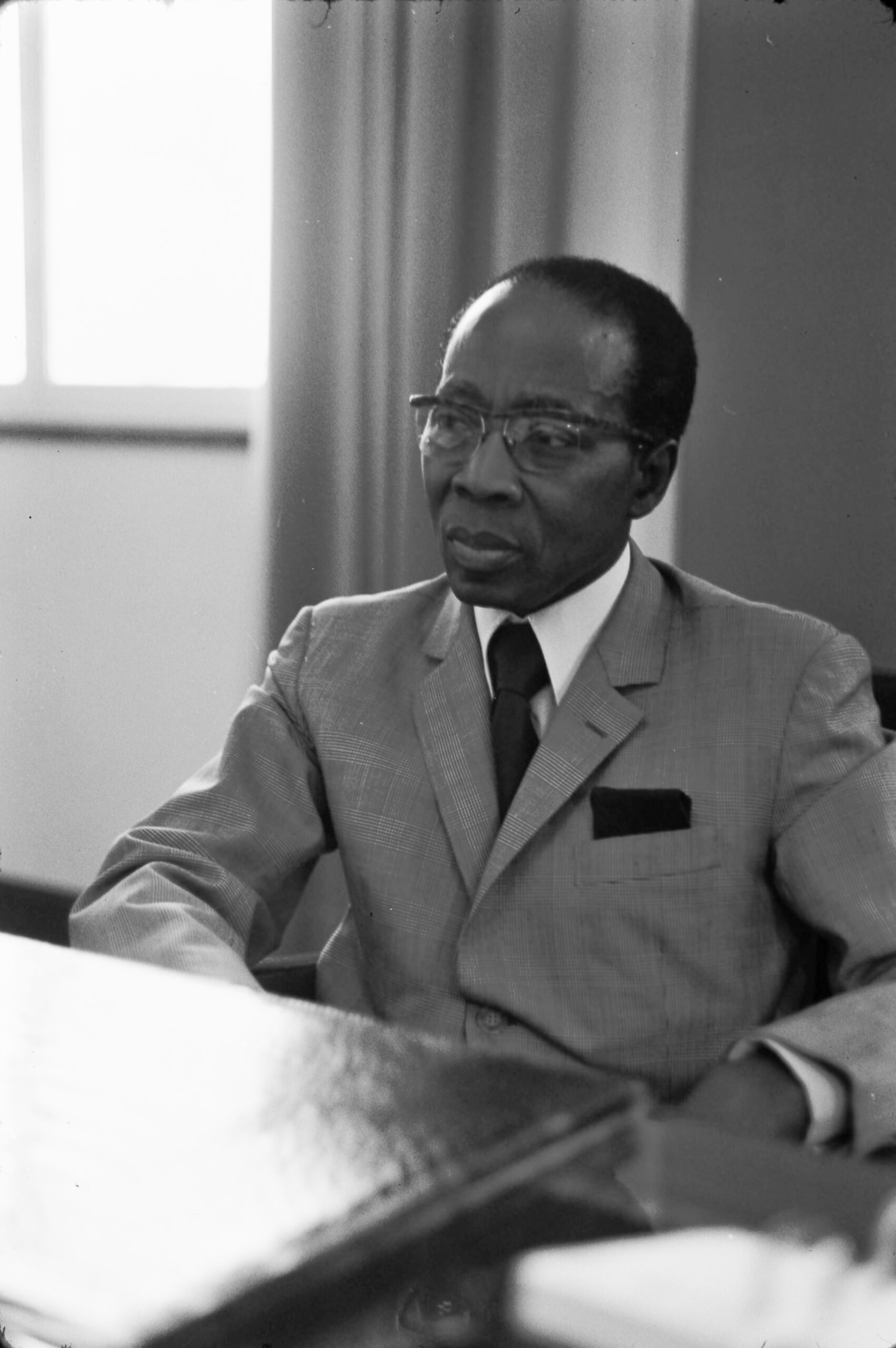

Léopold Sédar Senghor (1906-2001), homme d’Etat français, puis sénégalais après l’indépendance du Sénégal, fut surtout un poète et un visionnaire africain qui, en compagnie d’Aimé Césaire (1913-2008, martiniquais) et de quelques autres, développa le concept de « négritude » entre les deux guerres, courant littéraire et politique qui accompagna l’émancipation des peuples africains et la décolonisation de leurs pays. Senghor fut aussi président du Sénégal de son indépendance en 1960 jusqu’à 1980.

Ce « Ce que je crois » laisse au lecteur une impression mitigée. Toute la première partie ressemble à une tentative touchante de démontrer que « l’homme africain » fut à l’origine de l’Humanité, comme pour compenser, excuser, le fait que le continent soit resté à l’écart du développement occidental des derniers siècles. Et d’insister sur l’invention du fer en Nubie 4 000 ans avant notre ère, l’apparition de l’art avec les roches peintes dans le Sahara au Magdalénien (15 000 ans avant JC), etc. Senghor mène ensuite une analyse statistique des groupes sanguins des peuples du monde, se référant au concept de « caractérologie » qui associe le « tempérament » et le groupe sanguin, et, plus ou moins directement à l’origine géographique. Le groupe O serait majoritaire en Afrique, le A en Europe et le B en Asie. Le fait qu’il y a plus de groupe O en Grèce montrerait, par exemple, des mélanges anciens avec des populations africaines. Idem au Proche-Orient qui aurait donc été le fuit de mélanges ethniques avec des populations d’Afrique noire à un moment ou un autre de son histoire. Même les Japonais présenteraient une proportion de groupe sanguin attestant une présence africaine. Il passe ensuite de la biologie à la culture en trouvant des caractéristiques culturelles communes aux peuples présentant des similitudes dans la répartition de leurs groupes sanguins.

Il est maintenant démontré et admis qu’Homo Sapiens a vu le jour en Afrique et que ses migrations progressives au cours des millénaires ont initié le développement de la population mondiale. La théorisation de l’influence de « l’homme africain » via l’analyse des groupes sanguins mondiaux semblent un peu acrobatique et on frémit en lisant ces rapprochements osés entre groupes sanguins, origines et cultures, dont on se demande s’ils seraient retenus par la science génétique moderne (le livre a été écrit en 1988)…

La suite de l’essai est plus légère et développe l’action et la pensée de son auteur dans les domaines qui lui étaient plus familiers : la linguistique, la poésie, la francophonie et l’émancipation des peuples africains qu’il souhaitait par-dessus-tout sans rompre les liens avec la France, puissance coloniale de la plupart des pays dont il parle. Homme de culture et d’une grande élévation morale il a gouverné le Sénégal devenu indépendant plutôt mieux que ses coreligionnaires des nations avoisinantes démontrant qu’un poète peut aussi développer un pays.

La fin de son « règne » fut un peu chaotique mais le Sénégal est désormais assis sur des bases démocratiques qui perdurent tant bien que mal, exemple plutôt unique dans la région. Son attachement à la France, un peu suranné, à son histoire et à sa langue, fut émouvant. Pas sûr qu’il serait apprécié des Sénégalais par les temps actuels de rejet total de l’ancien colonisateur qui n’a pas laissé que des bons souvenirs dans le pays. Le temps des dirigeants modérés, apaisés et poètes est terminé depuis longtemps en Afrique. Une voie aura quand même été défrichée par ces grands intellectuels africains au mitan du XXe siècle qui sera peut-être, un jour, retrouvée par les générations futures du Sénégal.

Il nous reste la poésie de Senghor :

Ma négritude point n’est sommeil de la race mais soleil de l’âme, ma négritude vue et vie

(in Elégie des Alizés – Léopold-Sédar Senghor)

Ma négritude est truelle à la main, est lance au poing

Récade. Il n’est question de boire de manger l’instant qui passe

Tant pis si je m’attendris sur les roses du Cap-Vert !

Ma tâche est d’éveiller mon peuple aux futurs flamboyants

Ma joie de créer des images pour le nourrir, ô lumières rythmées de la Parole !