Catégorie : Musique

-

« Chopin au Jardin – 2024 » au Parc Montsouris (Adam Kałduński, piano)

C’est Adam Kałduński qui clôture cette quinzième édition du mini-festival « Chopin au Jardin » qui, comme chaque année, se poursuivra en août dans un parc de Varsovie. C’est sa première venue à Paris et son premier récital dans la capitale. Ce jeune pianiste porte queue de cheval sur costume noir, virtuose et inspiré, il déroule un…

-

Les Rolling Stones à Chicago

Un fidèle lecteur nous envoie des nouvelles des Rolling Stones en concert hier à Chicago : ils vont bien ! SET LIST

-

« Chopin au Jardin – 2024 » au Parc Montsouris (Wojciech Kruczek, piano)

Nouveau dimanche du festival « Chopin au jardin » au parc Montsouris. Il fait grand beau temps aujourd’hui. C’est au tour de Wojciech Kruczek de se produire. Jeune pianiste polonais virtuose, multi-primé dans différents concours. Il joue pour la première fois à Paris dans une atmosphère estivale bon-enfant. Coiffure années 1930, grosses lunettes, il porte beau son…

-

« Chopin au Jardin – 2024 » au Parc Montsouris (Aleksandra Bobrowska, piano)

Les villes de Varsovie et de Paris s’unissent chaque veille d’été pour organiser un festival Chopin sous le kiosque du parc Montsouris. C’est le quinzième anniversaire cette année, chaque dimanche après-midi du mois de juin se succèdent des pianistes, généralement polonais si l’on en juge par leurs noms pleins de consonnes. Aujourd’hui c’est Aleksandra Bobrowska…

-

Angus & Julia Stone – 2024/06/15 – Le Grand Rex

La sympathique fratrie australienne folk Angus & Julia Stone revient avec un nouvel album : Cape Forestier, et une tournée mondiale qui passe ce soir par le Grand Rex. Un grand tapis est installé au centre de la scène, pointe vers le public, sur lequel se répartissent les musiciens, tous assis sur des chaises de bistrot.…

-

Beth Gibbons – 2024/05/28 – Salle Pleyel

Beth Gibbons (59 ans), la si mystérieuse et sincère chanteuse du groupe de trip-hop Portishead revient à Paris dans le cadre d’une tournée mondiale pour la sortie de son deuxième album solo : Lives Outgrown dont le titre (Des vies dépassées) marque bien les rivages introspectifs et mélancoliques sur lesquelles vogue toujours cette artiste si attachante.…

-

Maustetytöt – 2024/05/23 – Le Hasard Ludique

Les amateurs de films d’art & essai qui ont vu le film « Les feuilles mortes » du finlandais Aki Kaurismäki y ont découvert le groupe Maustetytöt (Spice Girls en anglais) qui jouait une de ses chansons au milieu de cette fiction glaçantes. Elles deux sœurs, Anna et Kaisa Karjalainen, l’une chanteuse & claviers, l’autre…

-

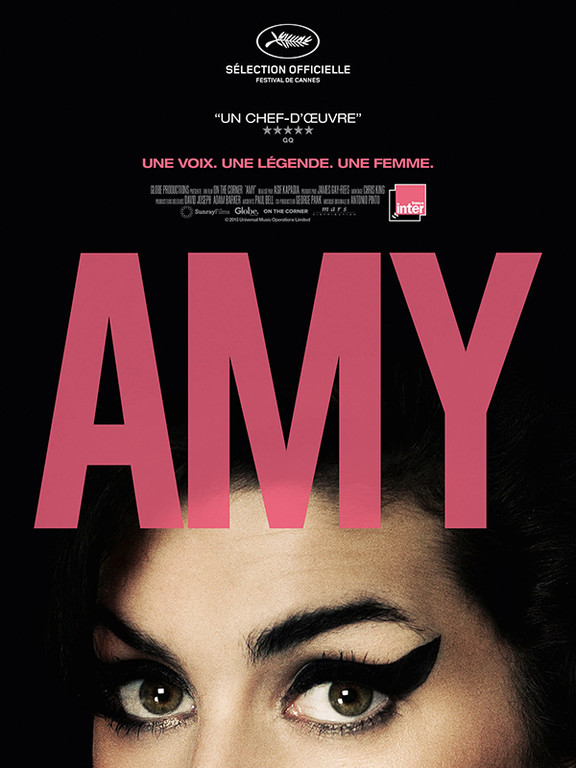

« Love is a losing game »

Le documentaire « Amy » est rediffusé ce soir sur la télévision numérique. Quelle tristesse de revoir l’effondrement d’Amy Winehouse (1983-2011), une artiste à la voix exceptionnelle mais aussi une auteur-compositrice de grand talent. Sa carrière fulgurante a pris fin dans un déluge d’excès et de substances destructrices.

-

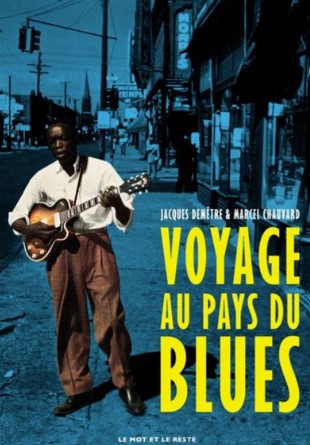

DEMÊTRE & CHAUVARD Jacques & Marcel, ‘ Voyage au pays du blues’

Sortie : 1959, Chez : Le mot et le reste (2022). 1959, deux journalistes passionnés de blues, Jacques Demêtre et Marcel Chauvard, voyagent aux Etats-Unis, le cœur battant de cette musique. Ils passent par New York, Detroit et Chicago. Leur revue de ce voyage sera publiée en plusieurs articles dans le journal « Jazz Hot ». Ce…

-

Fauré, Debussy et Szymanowski à l’Eglise de la Sainte-Trinité (Paris)

Les très brillants « Chœur & Orchestre symphonique de Paris » dirigés par Xavier Ricour ont investi ce soir l’Eglise de la Sainte-Trinité, place d’Estienne d’Orves dans le XIXe arrondissement parisien, pour une représentation du requiem de Gabriel Fauré (1845-1924), composé dans les dernières années du XIXe siècle, pièce intemporelle pour les défunts, jouée ici avec orchestre…

-

« Madame Butterfly » à l’Escurial

The Royal Opera House de Londres organise régulièrement la diffusion en direct dans des salles de cinéma partenaires des concerts et opéras montés dans la salle anglaise. Aujourd’hui c’est le célèbre opéra de Giacomo Puccini, Madama Butterfly, qui est présenté au cinéma parisien L’Escurial avec quelques semaines de différé par rapport à la diffusion en…

-

« METAL Diabolus in musica » à la Philharmonie

On s’amuse à la Philharmonie avec une exposition « Metal » au rez-de-chaussée de l’immeuble futuriste de la Porte de Pantin qui accueille les plus grands orchestres classiques de la planète. L’ambiance est dédiée au diabe aujourd’hui et on revient sur l’histoire du hard-rock lancé il y a cinquante ans par les groupes britanniques Black Sabbath, Deep…

-

Cale & Bockris, ‘Une autobiographie – John Cale’.

Sortie en 1999, Chez : Editions Au diable vauvert. John Cale est un britannique né au Pays de Galles en 1942, d’un père mineur et d’une mère enseignante qui jouait du piano. Il a fondé à New York le légendaire groupe de rock The Velvet Underground avec Lou Reed, né une semaine avant lui, et…

-

« Bruch & Brahms » à la Philharmonie de Paris

L’Orchestre de Paris joue ce soir sous la direction de Christoph Eschenbach, son ancien directeur musical entre 2000 et 2010, pianiste émérite reconnu mondialement. A 84 ans, démarche hésitante, habillé de noir, le crâne toujours éternellement poli émergeant de son col Mao, malgré la rigidité toute germanique dont il ne se départ pas (on a…

-

« Le Belvédère – maison de Maurice Ravel » à Monfort l’Amaury

Maurice Ravel (1875-1937), immense compositeur français, a passé les quinze dernières années de sa vie dans cette maison de Monfort l’Amaury acquise en 1921 grâce à un héritage. Il y composa certaines de ses grandes œuvres comme le Concerto pour piano en Sol, celui « Pour la main gauche » ainsi que le célèbre Boléro. La maison…

-

« Concerto pour violon et orchestre n°1 de Dimitri Chostakovitch » par l’orchestre philharmonique de Radio France

Sur le programme de cette soirée de l’orchestre philharmonique de Radio-France à l’auditorium de la Maison de la Radio c’est Petrouchka d’Igor Stravinsky qui est mis en avant alors que le sommet de ce concert fut le concerto pour violon et orchestre n°1 de Chostakovitch joué avant l’entracte. La violoniste norvégienne Vilde Frang, 38 ans,…

-

“I’m waiting for the man”, l’hommage de Keith Richards à Lou Reed

Dix ans après la mort de Lou Reed (1942-2013), un disque hommage est en préparation, intitulé à ce stade The power of the heart. Keith Richards a déjà diffusé sa participation, une reprise de I’m waiting for the man, écrit au temps du Velvet Underground, référence au dealer que l’on attend dans les rues sordides…

-

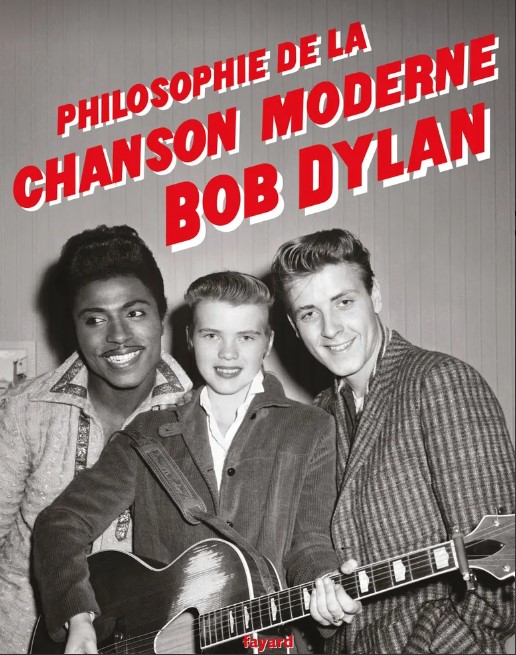

DYLAN Bob, ‘Philosophie de la chanson moderne’.

Sortie : 2022, Chez : Fayard. Alors que l’on attend toujours le volume II des « Chroniques » dont le premier est sorti en 2005, c’est un nouvel ouvrage surprise qui est publié en 2022, un livre superbe à l’iconographie séduisante et très soignée. L’auteur de 82 ans, nobélisé en 2016, mène ici une brillante analyse des…

-

« Les lavandières de la nuit » par le chœur de chambre Melisme(s) au Sémaphore de Trébeurden

Le chœur de chambre Melisme(s) présente un charmant spectacle musical mêlant les traditions bretonnes avec la musique classique (Verdi, Berlioz…). Sous la direction de Jérôme Pungier qui joue de la clarinette, un quatuor de chanteur, un accordéoniste et une diseuse-soprano chantent et racontent les « Lavandières de la nuit » qui battent leur linge sous les étoiles…

-

Etienne Daho – 2023/12/22 – Paris Bercy

Flamboyant concert ce soir à Bercy de l’Etienne Daho Show qui met ici le point final à une tournée dans les grandes salles françaises. La mise en scène est gigantesque, plutôt inhabituelle pour notre crooner rennais habitué généralement aux salles classiques comme l’Olympia, plus propices à l’intimité de ses chansons tourmentées. Mais la tournée lancée…