Catégorie : Histoire

-

GARY Romain, ‘Ode à l’homme qui fut la France’.

Sortie : 1997, Chez : Editions Gallimard (2000) Romain Gary (1914-1980), homme flamboyant aux mille vies, écrivain de génie, pilote de guerre, Compagnon de la Libération, a rendu hommage à Charles de Gaulle (1890-1970) en publiant des articles en anglais dans la presse anglo-saxonne à l’occasion d’évènements importants qui ont marqué la vie politique du…

-

Septembre 1966, à bord du croiseur De Grasse

A une suggestion que lui fait Alain Peyrefitte de dissoudre l’assemblée nationale, de Gaulle répond : Quelle idée ! Les Français ne comprendraient pas. Nous ne sommes pas l’Angleterre. Il n’y a vraiment pas de raison d’écourter le mandat. La dissolution est une arme précieuse qu’il ne faut pas émousser. Pourquoi renvoyer une Assemblée où il y…

-

Vous avez aimé Abdelkader ? Vous allez adorer Christian Tein !

Alors que l’hexagone se noie dans les campagnes électorales et va devoir sans doute affronter l’arrivée des extrêmes au pouvoir, ça continue à défourailler en Nouvelle-Calédonie. Nous en sommes maintenant à 9 morts dans cet archipel depuis le déclenchement des émeutes au mois de mai dernier. Les troubles, blocages et barrages se poursuivent malgré le…

-

« Paris brûle-t-il ? – Quand le cinéma réinvente la Libération » au musée de la Libération de Paris

1964 le livre « Paris brûle-t-il ? » est publié par le célèbre duo d’écrivains franco-américains Dominique Lapierre et Larry Collins. Le livre est inspiré de la libération de Paris qui eut lieu vingt ans auparavant. Un peu récit, un peu roman, il retrace les grands faits qui ont rendu cet évènement possible. Le titre repose sur la…

-

PHILBY Kim, ‘Ma guerre silencieuse’.

Sortie : 1968, Chez : Nouveau Monde (2024). Kim Philby (1912-1988) a fait partie du célèbre « groupe des 5 de Cambridge », recrutés dans les années 1930 par les services secrets soviétiques comme agents doubles pour trahir la Couronne Britannique. Ils ont réussi à rester invisibles des services de contre-espionnage pendant des décennies. Pire, Philby exerça…

-

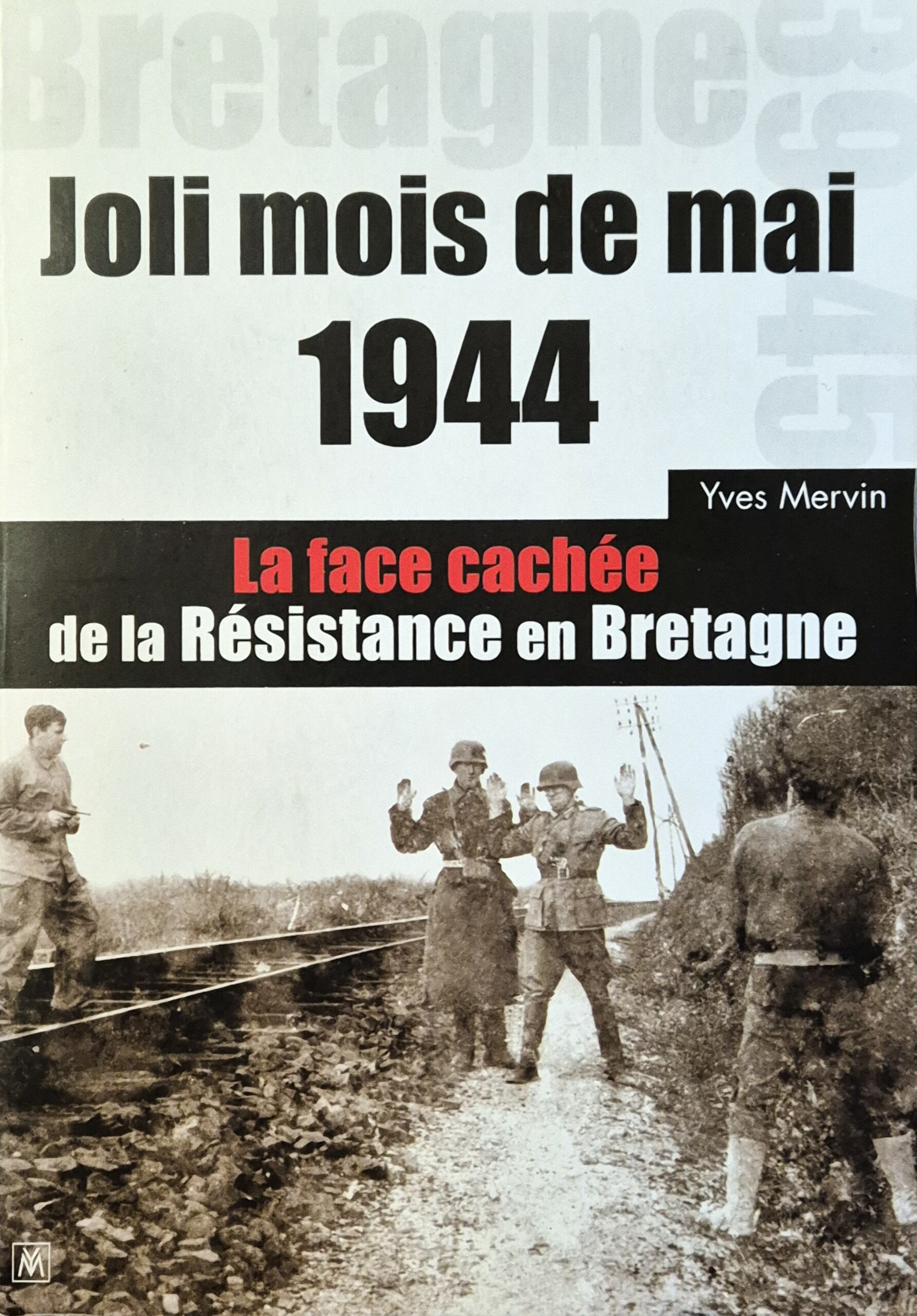

MERVIN Yves, ‘Joli mois de mai 1944 – La face cachée de la Résistance en Bretagne’.

Sortie : 2013. C’est un livre sur la résistance en Bretagne durant la seconde guerre mondiale qui a créé une polémique dans cette région à sa sortie. L’auteur raconte principalement les conflits internes qui ont vu s’affronter les FTP (Francs-tireurs et partisans), issus du parti communiste, et les FFI (Forces françaises de l’intérieur) d’inspiration plutôt…

-

Il y a 70 ans la défaite militaire française de Diên Biên Phu marquait le début du démantèlement de l’empire colonial

Il y a 70 ans, le 7 mai 1954, le camp français retranché de Diên Biên Phu tombait devant les assauts des troupes communistes du Viêt Minh menées par le Général Giap. On parle de 8 000 morts côté vietnamien et 2 500 du côté français. A l’issue de la furieuse bataille qui dura près de deux mois, les…

-

De Wagner à l’Africakorps

Avec une grande subtilité les forces paramilitaires russes intervenant en Afrique sont en train de se rebaptiser « Afrikakorps » à la suite de la réorganisation de l’ancienne milice « Wagner » rendue nécessaire par « l’accident d’avion » (sans doute un attentat) qui a décimé son état-major dans la chute de l’avion qui l’emmenait de Moscou à Saint-Pétersbourg en septembre…

-

« Bye Bye Tibériade » de Lina Soualem

Lina Soualem représente la quatrième génération depuis son arrière-grand-mère qui a connu la « Nakba » en Palestine en 1948. Cette famille habitait Tibériade sur les rives du lac du même nom, lorsque la puissance mandataire, le Royaume-Uni, leur demanda de vider les lieux en quelques heures. La ville fut alors investie par des populations juives dont…

-

« Le Belvédère – maison de Maurice Ravel » à Monfort l’Amaury

Maurice Ravel (1875-1937), immense compositeur français, a passé les quinze dernières années de sa vie dans cette maison de Monfort l’Amaury acquise en 1921 grâce à un héritage. Il y composa certaines de ses grandes œuvres comme le Concerto pour piano en Sol, celui « Pour la main gauche » ainsi que le célèbre Boléro. La maison…

-

« Concerto pour violon et orchestre n°1 de Dimitri Chostakovitch » par l’orchestre philharmonique de Radio France

Sur le programme de cette soirée de l’orchestre philharmonique de Radio-France à l’auditorium de la Maison de la Radio c’est Petrouchka d’Igor Stravinsky qui est mis en avant alors que le sommet de ce concert fut le concerto pour violon et orchestre n°1 de Chostakovitch joué avant l’entracte. La violoniste norvégienne Vilde Frang, 38 ans,…

-

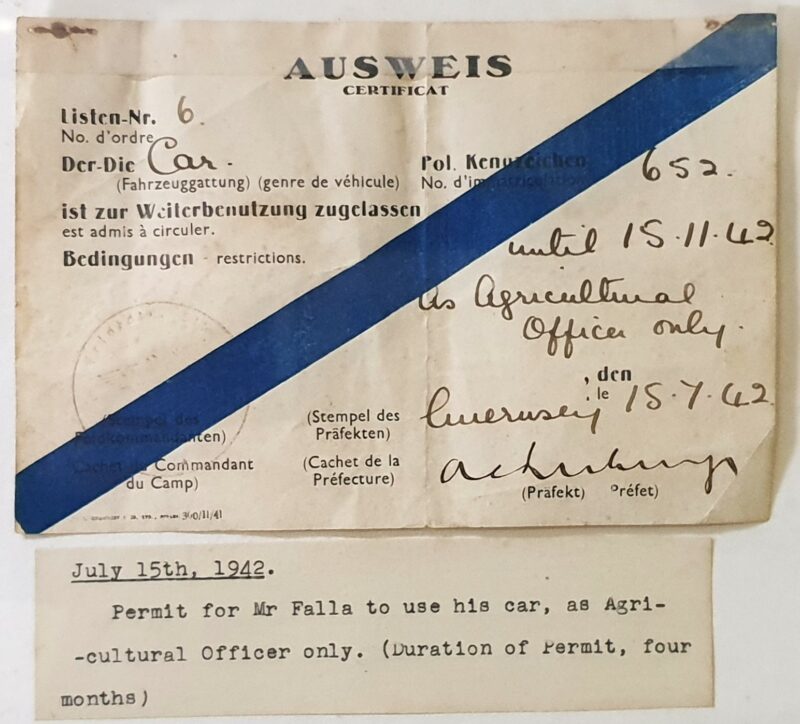

« German occupation museum » de Guernesey

28 juin 1940, l’armée allemande, qui n’a fait qu’une bouchée de la France après la bataille du même non entamée le 10 mai, bombarde le port de Guernesey de Saint-Pierre. Le 1er juillet, les premières forces aéroportées allemandes débarquent sur l’ile. Avec Jersey et les petites iles de l’archipel, ce furent les seules terres britanniques occupées par l’Allemagne qui…

-

La Guinée « dissout » son gouvernement

Sur une vidéo publiée sur le site Facebook de la présidence guinéenne, une troupe de galonnés en tenues de combat aux couleurs chamarrées annonce la « dissolution du gouvernement » en lisant intégralement un décret signé par le galonné président de la République à la suite du coup d’Etat de septembre 2021. Cette dissolution n’est pas motivée…

-

« Victor Hugo tel que Juliette Drouet l’a connu », conférence de la société des Amis du Louvre

La société des Amis du Louvre a invité l’universitaire Florence Naugrette, auteur d’une récente biographie de Juliette Drouet, et Gérard Audinet, directeur des Maisons de Victor-Hugo (1806-1883) à Paris-Place des Vosges mais aussi à Guernesey (Hauteville House) à deviser sur le rôle que jouât Juliette Drouet, maîtresse en titre de Victor Hugo (1802-1885), sur la…

-

Dmitri Medvedev tout en subtilité

Traduite par Microsoft, la prose de l’ancien président russe durant la période 2008-2012 et toujours président du parti « Russie unie », pro-poutinien, depuis plus de dix ans, fait toujours dans la nuance… C’est étrange cette obsession du nazisme aujourd’hui chez les Russes. Leurs références à l’Ukrainien Bandera (1909-1959) pour justifier la guerre menée contre Kiev est…

-

« La zone d’intérêt » de Jonathan Glazer

C’est un très bon film réalisé par le britannique Jonathan Glazer sur la vie domestique dans la maison du commandant du camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau, située aux pieds du mur qui la sépare des miradors du lager. Le thème de la vie « normale » de la population allemande, y compris celle résidant aux abords de camps, alors…

-

Annecy

Le plateau des Glières Plateau des Glières, 1 400 mètres d’altitude, de grands pans de neige subsistent sur le plateau au pied des monts escarpés et bien plus enneigés. Les pistes de skis de fond croisent celles des marcheurs sur lequel se presse tout un petit monde en anoraks aux couleurs chamarrées qui se retrouve dans…

-

SIMON Claude, ‘Le cheval’.

Sortie : 2015 (1958), Chez : Les éditions du Chemin de fer. Publié pour la première fois en 1958, ce roman de Claude Simon (1913-2005) parle du traumatisme des hommes de son temps qui ont vécu l’effondrement moral de l’Europe qui voit le fascisme y prendre le pouvoir dans les années 1930 et mener le…

-

GRANN David, ‘Les naufragés du Wager’.

Sortie : 2023, Chez : Editions du sous-sol. 1740 : les royaumes d’Angleterre et d’Espagne se font la guerre pour leur conquêtes coloniales, une armada quitte Douvres pour passer la Cap Horn rattraper la flotte espagnole sur la côte pacifique du Chili. Le HMS Wager est l’un d’entre eux. Les conditions de vie à bord…

-

A l’Hôtel de la Marine

Construit en 1748 sur la Place Louis XV, qui deviendra plus tard la Place de la Concorde, le futur Hôtel de la Marine est un bâtiment dédié au Garde-Meuble royal, organisme chargé de l’achat et de l’entretien du mobilier du roi. Il est ensuite le siège du ministère de la Marine pendant plus de 200…