Catégorie : Tics verbaux

-

Des mots qui changent pour une même réalité

On ne dit plus « la victoire du RN » mais « la dynamique du RN » !

-

-

Guerre des mots

On ne dit plus « guerre d’usure » mais « guerre d’attrition ». En gros c’est la même chose, il s’agit de casser la g… à l’adversaire en lui résistant sur le long terme. Et c’est bien plus chic de parler « d’attrition » !

-

Ruralité bla-bla-bla…

On ne dit plus « paysannerie » ou la « campagne », mais on emploie le terme « ruralité ». C’est mieux, plus moderne, plus « inclusif » et englobant, moins dénoté « plouc de campagne ». Le dictionnaire de l’académie française en donne la définition suivante : Didact. Caractère de ce qui est rural, de ce qui se rapporte à la campagne, par opposition à…

-

Bonjour les gogos

On ne dit plus « influenceuse » mais « créatrice de contenu » ! Sur le fond rien n’a changé, on parle toujours de nunuches à gros seins assurant la promotion de marques de vernis à ongles histoire de vendre à des gogos des produits dont ils n’ont pas besoin. Lire aussi : Booba Robin de Bois

-

Résilience, quand tu nous tiens

Aujourd’hui, si u ne dis pas le mot « résilience » dans une phrase, un discours ou un programme, tu as raté ta vie. Le dictionnaire en ligne Larousse définit le mot ainsi : Résilience – nom féminin – (anglais resilience, rebondissement) 1. Caractéristique mécanique définissant la résistance aux chocs d’un matériau. (La résilience des métaux, qui varie…

-

On ne dit plus…

On ne dit plus « carte de stationnement pour handicapé » mais « carte mobilité inclusion ».

-

Le langage change, les faits stagnent

On ne dit plus « le tiers-monde » depuis longtemps. L’expression avait d’abord été remplacée par « les pays les moins avancées » puis, parce que celle-ci était toujours vécue comme dévalorisante, par « les pays en développement ». Tout ceci n’existe plus aujourd’hui où l’on parle désormais de « Sud global ». La notion recouvre à peu près la même chose, c’est-à-dire…

-

Tic verbal compulsif

On ne dit plus : « le gouvernement accepte de dépenser plus d’argent public pour contenir la colère du peuple » mais : Le gouvernement procède à un bougé. Le dictionnaire Larousse en ligne donne la définition suivante du « bougé » : Mouvement de l’appareil de prise de vue au moment du déclenchement, qui produit une image plus ou moins floue.…

-

Mobilité, blablabla…

On ne parle plus de « question migratoire entre la France et l’Algérie » mais de « mobilité et circulation » (président Macron, discours à Alger les 25/08/2022).

-

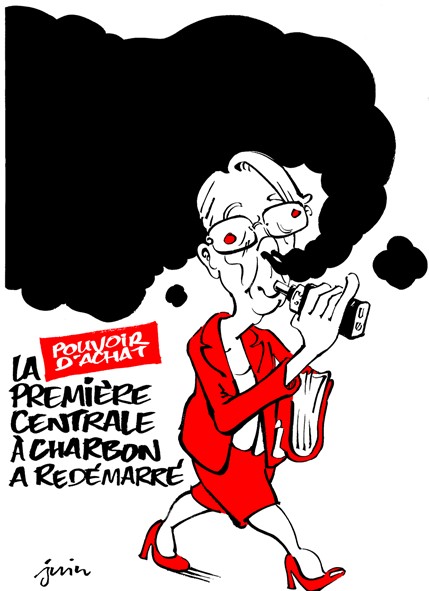

Comment attraper le gogo

On ne dit plus « économies d’énergie » mais « sobriété énergétique ». Maintenant que la Russie a repris son rôle favori de perturbateur de l’Occident tout en continuant à fournir l’Europe de l’Ouest en gaz et pétrole, les dirigeants des pays acheteurs rivalisent d’expressions tempérées pour ne pas affoler le gogo. Le consommateur-électeur occidental…

-

Résilience et poches profondes

On ne dit plus un « plan de paiement par les contribuables des charges des entreprises » mais on dit un « plan de résilience » !

-

Le narratif de la propagande

On ne dit plus « diffuser de la propagande » mais « construire un narratif et déconstruire le récit ». Lire aussi : https://rehve.fr/2022/03/trop-jouer-avec-les-mots-conduit-au-neant/~~~~~~~~

-

Trop jouer avec les mots conduit au néant

On ne dit plus « mentir comme un arracheur de dents » mais « construire un récit alternatif » !

-

Un « commandant » en chocolat

On ne dit plus le « chef de guerre islamiste afghan Massoud » mais le « légendaire commandant Massoud » ! Ce guerrier (1953-2001) a toujours été encensé, en France notamment, à la suite de commentaires élogieux des Bernard-Henri Levy (BHL) et consorts. Assassiné en 2001 par l’organisation islamiste Al Qaïda, le « commandant » Massoud a gagné sa notoriété en luttant…

-

Guide et médiation

On ne dit plus un « guide » dans un musée mais on parle de « médiation ». Dans les musées parisiens, les ex-guides portent désormais un badge « Médiation ».

-

De plus en plus de jargonnage

On ne dit plus « un parti politique dirigé par des nunuches ambitieux et indécis » mais « une famille politique en déficit d’incarnation ».

-

Ripolinage de façade pour pas cher

On ne dit plus une « gare ferroviaire » mais un « pôle d’échanges multimodal » ! Vous prenez une gare SNCF de sous-préfecture, vous y accolez la station de cars qui était installée 100 mètres plus loin, vous construisez un parking à bicyclettes, vous ajoutez un WiFi gratuit et hop! le tour est joué vous vous retrouvez avec un…