Catégorie : Economie

-

Du bon et du moins bon pour les JO

Alors que la gabegie financière des jeux olympiques d’été à Paris, PARIS-JO-2024, est désormais irréversible, la cérémonie d’ouverture étant prévue pour la semaine prochaine, une bonne nouvelle se profile à l’horizon concernant les JO d’hiver 2030 pour lesquels la France, toujours à l’affut de nouvelles dépenses publiques, a posé sa candidature. L’immobilisme actuel du parlement…

-

La culpabilité en bandoulière des « bobos »

Dans les dîners en ville certains participants issus du haut de la classe moyenne, c’est-à-dire celle qui a pu accumuler un capital immobilier, voire aussi financier, au cours de sa vie professionnelle, souvent agrémenté de quelques biens hérités (c’est-à-dire qu’ils se sont « enrichis » mais l’adjectif est dur à assumer), se lamentent sur « l’inégalité » générée par…

-

Mauvaise foi et mauvaise gestion

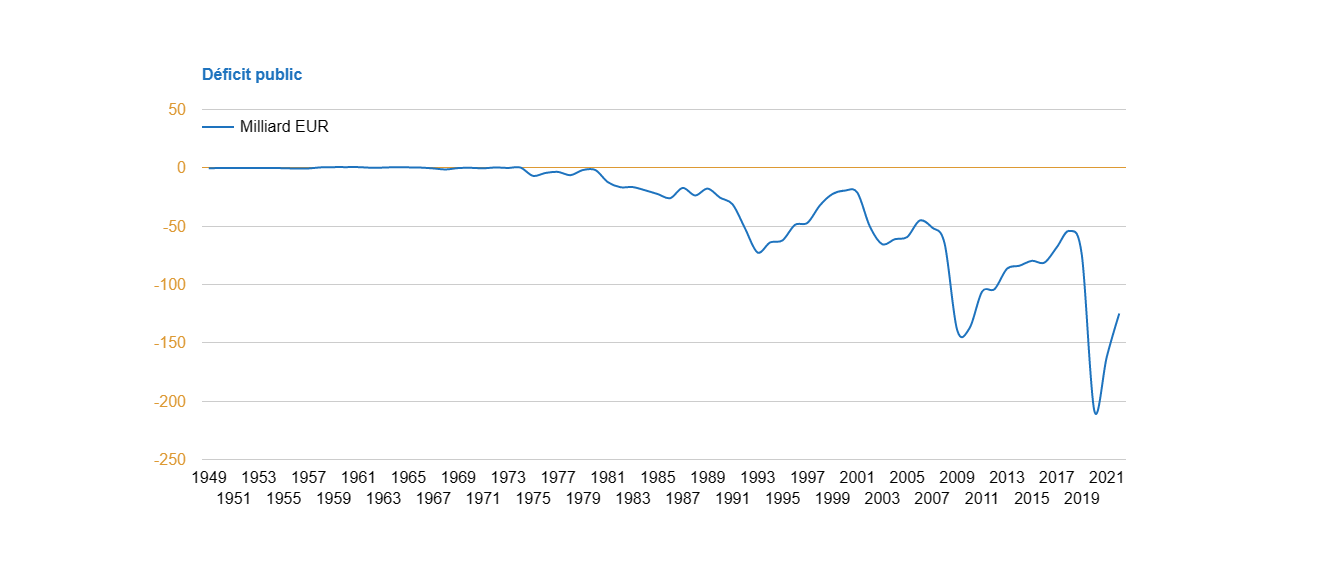

Avec une mauvaise foi digne de la Russie s’estimant attaquée par l’OTAN dans sa guerre d’Ukraine, le président français et son gouvernement explique que le déficit des finances publiques de 11% en 2023 est lié à la non-réalisation des objectifs de recettes alors que les dépenses ont été réalisées telles que prévues, sans dépassement par…

-

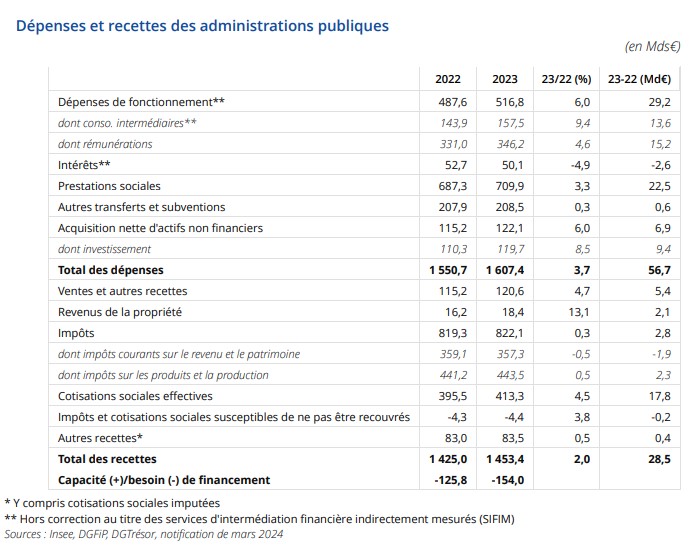

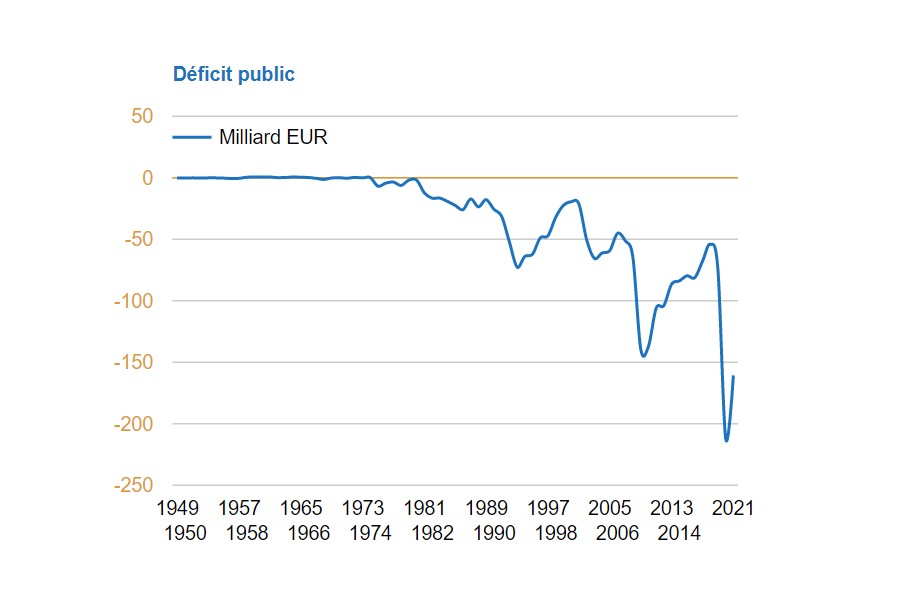

Dépenses et irresponsabilité

Le déficit budgétaire de l’Etat pour 2023 s’est finalement établi, selon l’INSEE, à 5,5% du produit intérieur brut (PIB) soit 154 milliards d’euros. Il représente aussi près de 11% du total des dépenses, Etat et prestations sociales. C’est à dire que pour 100 EUR dépensés la France en a emprunté 11 sur les marchés financiers et…

-

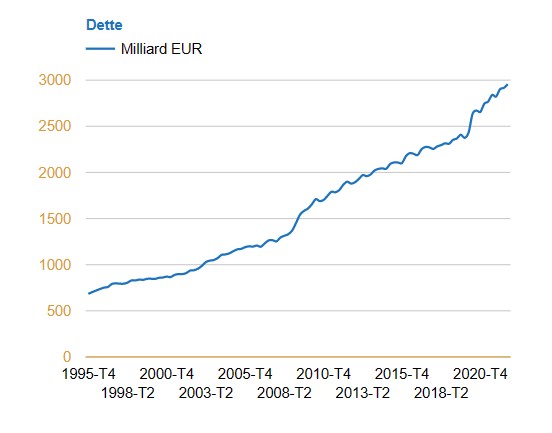

Mauvaise foi et langue de bois : des finances publiques à la dérive

Avec une mauvaise foi impressionnante et une langue de bois en chêne massif, le monde polico-médiatique semble découvrir avec stupéfaction que la République Française dépense beaucoup plus de sous qu’elle n’en gagne et a dû accroître sa dette pour financer les déficits. Il semble que le déficit du budget de l’Etat en 2023 sera largement…

-

Le bal des pleureuses

L’Etat vient d’annoncer la nécessité d’économiser 10 milliards EUR sur les dépenses votées par le parlement fin 2023. Aussitôt les pleureuses touchées par cette mesure ont sorti leurs mouchoirs pour expliquer que ces économies sont intolérables et que, si elles s’appliquaient effectivement, elles allaient mourir. On est bien sûr d’accord pour faire des économies, mais chez…

-

La « ruralité » obtient des sous des contribuables mais pas des consommateurs

Les paysans français, ou plutôt la « ruralité » comme on dit de nos jours, ont lancé une offensive éclair contre l’Etat pour obtenir des sous. Quelques bataillons de tracteurs sur les autoroutes, des forces spéciales déversant du purin dans les préfectures, des frappes d’œufs pourris ciblées sur les ministres visitant le salon de l’agriculture, des injures…

-

Un sénateur socialiste qui fait du sport

Dans une tribune publiée dans Le Monde le 3 février, Patrick Kanner, sénateur socialiste de 66 ans, ancien ministre des sports, s’émeut que « En cette année olympique, le sport n’est toujours pas une priorité pour le gouvernement ». Et de se lamenter sur « la responsabilité de l’Etat, qui n’a donné aucun cap, aucune stratégie lisible en matière…

-

Joli cadeau de Noël du conseil constitutionnel

Le conseil constitutionnel présidé par Laurent Fabius, ancien premier ministre socialiste, a censuré quelques articles de la loi de finances 2024, dont les honteuses exonérations fiscales octroyées indument à des fédérations sportives et à leurs salariés afin de favoriser leur installation en France. Saisi de la loi de finances pour 2024, le Conseil constitutionnel censure,…

-

La France médaille d’or de la dépense publique

Alors que les jeux olympiques (JO) d’été 2024 avaient été attribués à la France par défaut d’autres candidats, ceux-ci s’étant retirés lorsque de Comité international olympique (CIO) avait fait part de ses exigences financières : exonération fiscale totale de ses activités commerciales et garantie financière des Etats d’un minimum d’activité, voilà que la France est de…

-

Dialogue sur une aire de repos

Une grosse berline est arrêtée à l’ombre des arbres d’un parking de station essence au bord d’une route bretonne à quatre voies. A l’arrière une vieille femme, voilée et âgée, somnole, devant, une jeune maman donne le biberon un nourrisson et à l’extérieur un papa jovial s’occupe de sa petite fille. Ils sont en route…

-

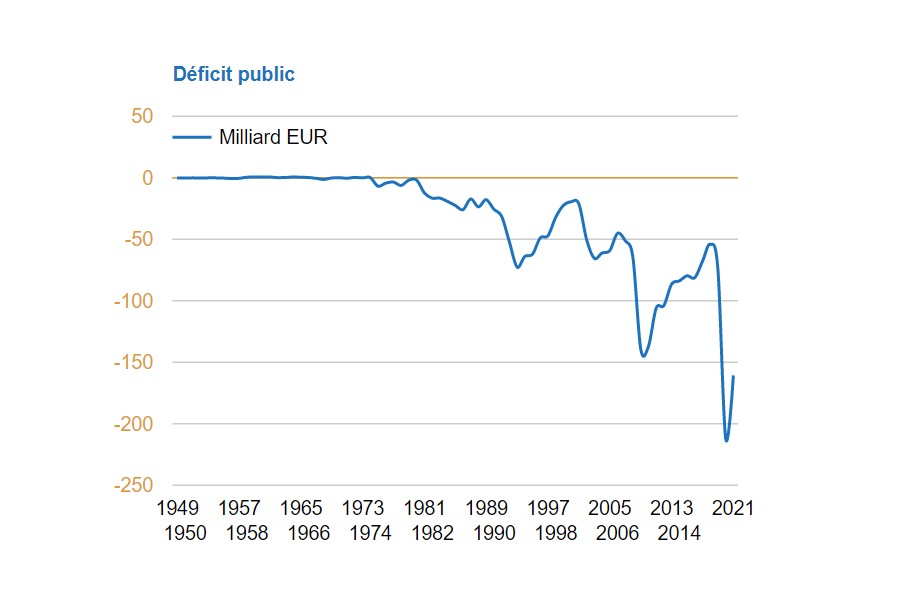

La France pas assez raisonnable

L’une des trois grandes agences de notation des dettes, « Fitch Ratings », vient de dégrader la note de la dette française sur base d’une analyse relativement classique et prévisible. Pour les critères les plus inquiétants : Lire aussi : https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-downgrades-france-to-aa-outlook-stable-28-04-2023 Le pays n’a pas réussi à équilibrer ses dépenses publiques depuis 1974, date du dernier budget équilibré.…

-

Déficits, déclassement et mauvaise foi

Avec une mauvaise foi propre au monde politique français la bataille fait rage sur la nécessité, ou pas, d’une réforme des retraites. Les opposants admettent désormais que le système est en « léger » déficit sur les prochaines années mais rivalisent d’idées alternatives pour financer ce déficit permettant d’éviter d’augmenter l’âge légal minimum de départ à la…

-

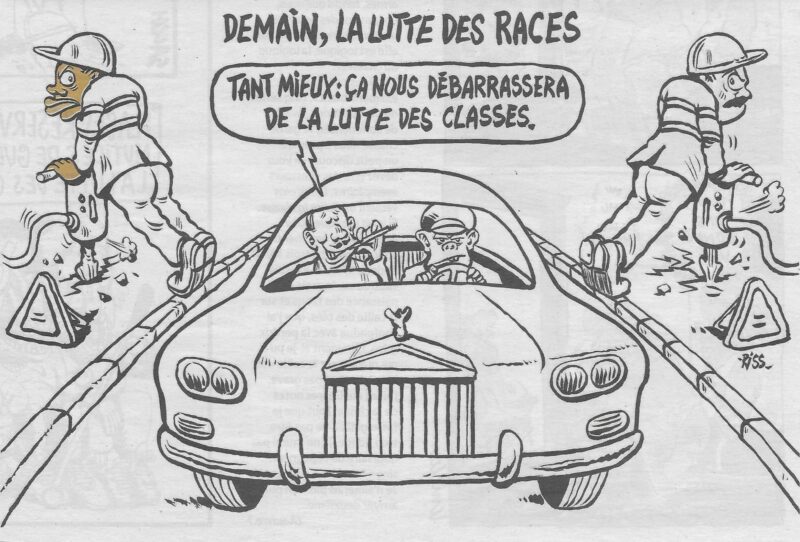

Le partage de la valeur

Avec un bel ensemble, les politiques et les journalistes se prennent les pieds dans le tapis en mélangeant les termes de « partage de la valeur » et de « partage de la valeur ajoutée » alors qu’ils pensent au « partage des bénéfices ». Il leur faut relire Marx qui a longuement délayé ce sujet dans le premier tome du…

-

Le misérabilisme érigé en mode de pensée

Le débat en cours sur le projet de loi visant à repousser l’âge légal pour faite valoir ses droits à la retraite et à augmenter le nombre minimum de trimestres cotisés pour ce faire illustre ad nauseam le drame du misérabilisme érigé en mode de pensée. L’essence de la réforme étant de faire travailler les…

-

La dette française en passe d’être dégradée

La société de notation Standard & Poor’s (S&P) a assorti la note de la dette française d’une perspective « négative » en décembre dernier. L’agence Fitch avait déjà fait de même. Cela veut dire que dans six mois la note elle-même sera sans doute aggravée, la dette française serait alors considérée comme plus risquée. Toutes choses égales…

-

Faillite frauduleuse d’une boutique de cryptomonnaies aux Etats-Unis

La boutique américaine à cryptomonnaies FTX domiciliée aux Bahamas a fait faillite. Son patron, Sam Bankman-Fried dit « SBF », un fringuant trentenaire diplômé en mathématique et en physique, aurait utilisé les avoirs en cryptomonnaies des clients de FTX pour financer des opérations risquées de sa société sœur Alameda Research. Les risques se sont réalisés, FTX n’a…

-

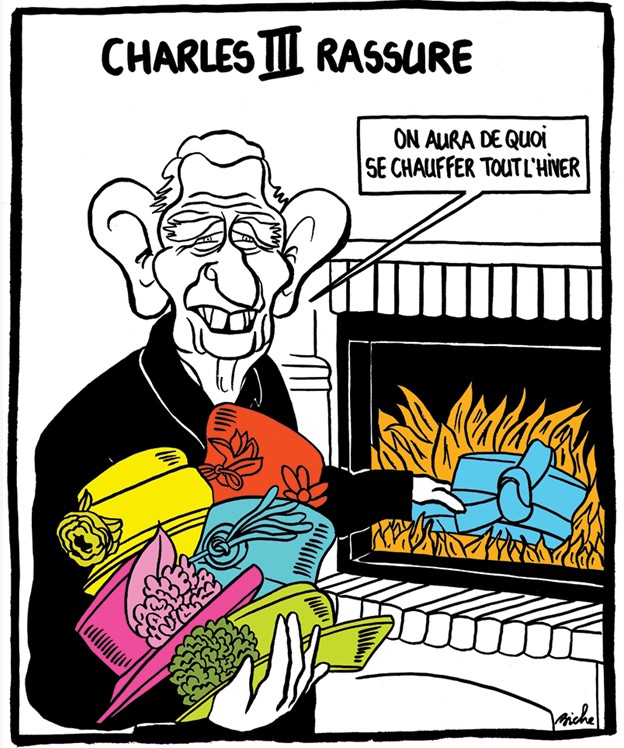

Le Royaume-Uni en difficultés

Une nouvelle première ministre conservatrice, Liz Truss, désignée en catimini après la démission sans gloire de son prédécesseur, Boris Johnson, a lancé un collectif budgétaire bâclé délivrant des baisses d’impôt pour les plus riche et renonçant à l’augmentation d’impôt sur les sociétés décidée par le gouvernement précédent pour financer l’accroissement des dépenses du Royaume liée…

-

Bagarres dans les copropriétés françaises

Un des effets collatéraux de la guerre d’Ukraine est de provoquer des inquiétudes dans les copropriétés sur leur capacité à chauffer leurs immeubles en hiver. La température de 19° recommandée depuis des décennies pour les logements comme pour les bureaux en hiver n’est que très rarement volontairement respectée en France. Lorsqu’elle est constatée elle résulte…