On ne dit plus « un handicapé » mais « une personne en situation de handicap ».

Blog

-

Une tranche de vie sur la ligne de bus 62

Vendredi 3 mai, il est 11h dans le XIVe arrondissement, station Tombe-Issoire de la ligne de bus 62, non loin des allées ombragées du parc Montsouris, direction Porte de Saint Cloud et le XVIe. Il fait beau, l’ambiance de cette mi-journée est plutôt guillerette. Une petite foule tranquille monte dans le véhicule.

A la station Convention dans le XVe une femme d’un certain âge, appelons là Simone, appuyée sur deux cannes, d’un tour de taille plutôt ample et traînant un lourd caddy, demande bruyamment de l’aide pour monter son chariot dans le bus, aide qui lui est bien volontiers octroyée par des gens debout sur la plateforme. A peine les pieds posés dans le bus, se tournant vers un jeune homme d’origine asiatique, avachi sur un siège, appelons-le Kevin, elle exige toujours aussi bruyamment qu’il lui cède sa place assise. Sous sa capuche jaune Kevin lui répond qu’il est atteint d’une scoliose et ne peut pas lui laisser sa place. Sur la plateforme les gens maugréent devant ce manque d’éducation.

Simone se tourne alors vers l’autre côté du couloir et avant même qu’elle ait pu agresser un autre passager pour exiger son dû, une femme « racialisée » en boubou multicolore, appelons-la Fatoumata, se lève pour lui céder sa place. Entre temps, celle à côté de Kevin se libère et Fatoumata s’y assied. Simone a installé son volumineux caddy dans le couloir et la place côté fenêtre est restée libre. Pendant une bonne partie du reste du trajet elle bloque le couloir avec ses courses et interdit l’accès à la place libre à côté d’elle au motif qu’elle ne peut pas bouger.

Fatoumata entre temps a branché ses écouteurs et converse très fort avec un interlocuteur dans une langue probablement d’origine africaine. Simone a démarré une partie de Pac-Man sur son téléphone. Lorsque Kevin se lève pour descendre à une station, il ne paraît pas particulièrement handicapé par sa scoliose et Simone commente bien fort « qu’il paraît plus handicapé de la tête que des jambes »… Elle est largement approuvée par les passagers debout qui maugréaient tout à l’heure.

Trois stations plus loin, nous sommes dans le XVIe, une passagère monte dans le bus, appelons-là Bérangère. Elle est manifestement du quartier si l’on en juge par les visites régulières qu’elle fait à son chirurgien esthétique qui a beaucoup travaillé sur son visage, pour un résultat plus proche d’ailleurs de la tête Michaël Jackson à la fin de sa vie que de celle d’Adriana Karembeu. Bérangère se retrouve coincée devant le caddy de Simone qui bloque l’accès au couloir. Très naturellement elle se tourne vers Fatoumata pour lui demander de pouvoir passer alors qu’il s’agit du chariot de Simone. Fatoumata interrompt sa conversation en wolof et s’énerve devant ce comportement raciste de Bérangère qui présuppose que l’origine « racialisée » de Fatoumata en fait la responsable évidente de cette obstruction. Bérangère en prend pour son grade et tout le bus suit le débat. Un généreux passager debout sur la plateforme propose alors de déplacer le caddy à côté de lui, ainsi Bérangère, le nez pincé autant par son chirurgien que par la colère devant cet esclandre, peut aller s’assoir juste derrière Simone.

L’histoire se termine à la station Pont Mirabeau dans le XVIe et la morale en est plutôt triste devant cette population nombriliste et mal élevée, habitant entre le XIVe et le XVIe, sans doute pas les quartiers les plus défavorisés de la capitale, et qui ne sait s’exprimer que de façon agressive et courroucée, méprisante et guindée. Des citoyens abrutis par la publicité envahissante, les matchs de fouteballe, les émissions de Cyril Hanouna et les informations de Pascal Praud et dont les synapses se déconnectent progressivement, laissant leurs neurones sans plus de communication entre eux. C’est une énième manifestation de la perte de toute notion de l’intérêt général au profit de misérables petits tas d’intérêts particuliers. Le résultat n’est vraiment pas brillant et il n’est pas facile de garder le moral devant une telle déchéance.

-

SAINT-SIMON, Louis de, ‘Mémoires 1/20’

Sortie : 1743, Chez : Jean de Bonnot (1965)

Louis de Rouvroy, duc de Saint-Simon (1675-1755), fut un incomparable mémorialiste d’une grande partie du long règne de Louis XIV (1638-1715). Ce premier tome d’une série de vingt réédités chez Jean de Bonnot en 1965 donne un aperçu de la gouvernance de l’époque et de toute la futilité de la vie à la cour du Roi. Malgré des us et coutumes plutôt singuliers pour ceux qui les observent depuis le XXIe siècle, il y avait un Etat, une autorité, une justice des ministres, des lois, des armées, bref, tous les éléments qui annonçaient un Etat moderne et ce qu’est la France d’aujourd’hui, heureusement devenue démocratie sur les cendres de la monarchies de droit divin.

Au-delà de cette progression vers la modernité, le récit s’étend (parfois un peu trop) sur les petites histoires de cour, de mariages arrangés, de transmissions ou rachats de charges attribuées par le monarque que l’ont peu passer rapidement. Il est aussi souvent question de guerres contre les voisins, les nobles dont Saint-Simon étant officiers supérieurs dans ces conflits. Une tranche de la vie du XVIIe siècle vue du côté de la caste des nobles. Il reste 19 volumes à lire…

Un peu plus tard, le cousin éloigné de Saint-Simon, Claude-Henri de Rouvroy de Saint-Simon (1760-1825), fondera la doctrine du saint-simonisme qui a pensé la société industrielle qui prenait progressivement la place de l’ancien régime.

-

Nestlé et le blackface

Les capsules Nespresso de couleur marron sont composées de café d’origine africaine, celles rouge-orangé sont faîtes avec du café d’Amérique latine. Pas sûr qu’une telle convention de couleurs plaise aux décolonialistes… Ne pourrait-elle rentrer dans ce qui est dénommé le blackface, ou « grimage en noir », synonyme pour les défenseurs des théories wokistes de racisme antinoir ?

Cet industriel helvétique ayant déjà des comptes à rendre en ce moment sur la toxicité de certains de ses produits ménagers et eaux minérales, il est étonnant que le fabricant Nestlé n’ait pas encore été attaqué sur le sujet du blackface de ses capsules de café !

-

« Jusqu’au bout du monde » de Viggo Mortensen

Nous sommes dans un monde de brutes, le Far-West américain durant la guerre de Sécession, qui n’empêche pas Vivienne (jouée par Vicky Krieps, lumineuse), sans doute acadienne car elle parle aussi le français avec un fort accent québécois, de rencontrer son amoureux, Olsen, immigré danois joué par Vigo Mortensen qui est aussi le réalisateur du film.

Ils vont vivre ensemble une courte mais intense histoire d’amour au cœur de la sauvagerie de ce monde de conquérants sans foi ni loi, interrompue par le départ à la guerre d’Olsen pour lutter contre l’esclavage défendu pour les « confédérés ». Il en revient et les retrouvailles sont délicates, chacun ayant affronté d’importantes difficultés durant la séparation. Cela ne se termine pas très bien pour Vivienne alors Olsen voyage vers l’Ouest avec le jeune fils, jusqu’au Pacifique.

Les paysages sont sublimes, les acteurs sont beaux, l’histoire est romantique, féministe même sous les traits de Vivienne contrainte de se faire respecter dans un monde de machos armés. Un joli film, élégant.

-

Un chemin heurté vers l’inévitable indépendance de la Nouvelle-Calédonie

Le territoire de la Nouvelle-Calédonie est de nouveau à feu et à sang depuis quelques jours, pillages, émeutes et guérilla ont fait quatre morts à ce stade, dont un gendarme, de nombreux blessés et des dégradations matérielles importantes. Les accords dits « de Nouméa » signés en 1998 entre l’Etat et les représentants de cet archipel ont reconnu le statut de « colonie » à la Nouvelle-Calédonie et la nécessité de mettre en œuvre un processus de décolonisation. Hélas, la succession de trois référendums organisés entre 2018 et 2020 n’a pas permis de dégager une majorité en faveur de l’indépendance et de permettre ainsi à ce territoire de voguer de ses propres ailes et à la France de se libérer du poids politique et financier de cette colonie.

Les accords de Nouméa précisaient dans leur préambule :

Le moment est venu de reconnaître les ombres de la période coloniale, même si elle ne fut pas dépourvue de lumière.

Le choc de la colonisation a constitué un traumatisme durable pour la population d’origine. …… Le passé a été le temps de la colonisation. Le présent est le temps du partage, par le rééquilibrage. L’avenir doit être le temps de l’identité, dans un destin commun.

La France est prête à accompagner la Nouvelle-Calédonie dans cette voie. …

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000555817Les émeutes en cours montrent qu’on est loin de cet objectif. La raison de cet échec est toujours la même, celle de la composition du corps électoral. La France est une démocratie qui ne sait pas différencier le droit de vote de ses citoyens, quand bien même ils résident dans une ancienne colonie déjà pourvue d’une grande autonomie. Une exception avait été incluse dans la constitution (Titre XIII) pour régir le statut spécifique de la Nouvelle-Calédonie et, notamment, la composition de son corps électoral. En gros, étaient autorisés à voter pour les trois référendums, les résidents sur le territoire depuis plus de dix ans en 1998. Rien n’a été changé depuis si ce n’est que le parlement français a voté le « dégel » du corps électoral puisque de nombreuses évolutions démographiques ont modifiés la structure de la population et de l’électorat depuis 1988, date du gel actuel.

Cela ne fait pas l’affaire des indépendantistes principalement composés des Kanaks, les populations originaires de l’île qui ne seraient toujours pas majoritaires aujourd’hui face aux Caldoches, les descendants des colons auxquels il convient d’ajouter les expatriés qui restent sur place plusieurs années.

Cela dérange encore plus les affaires de la France qui ne sait comment se tirer de cet imbroglio juridique. En réalité la seule solution pour assurer l’indépendance souhaitable de la Nouvelle-Calédonie serait de pouvoir concevoir un corps électoral ad hoc qui donnerait le droit de vote sur le « destin commun » uniquement aux populations indigènes. Cela reviendrait à exclure les Caldoches et les expatriés. Ce serait évidement très complexe à mettre en œuvre car il faudrait inventer des critères pour prouver « l’indigénéité » des « indigènes » qui seraient forcément subjectifs, « présence en Nouvelle-Calédonie depuis plusieurs générations » par exemple puisqu’il est difficile de retenir des critères physiques…

Une telle solution serait forcément injuste pour les Caldoches qui porteraient ainsi la responsabilité collective de la colonisation menées par leurs ancêtres sous l’autorité du gouvernement français mais il est des situations où l’intérêt général du pays peut mériter d’être défendu au détriment des intérêts particuliers. Il faudrait en échange garantir la nationalité française à tous les citoyens ainsi exclus du corps électoral et, probablement, financer leur rapatriement et installation en France pour ceux qui ne souhaitent pas rester sur place après l’indépendance. Il s’agit de 100 à 150 000 personnes qui, tels les rapatriés d’Algérie en 1962, garderont alors pour des générations une rancœur contre la France. Quels élus ou dirigeants auront le courage de lancer une telle réflexion ?

Ce qui devrait les guider est la question : « existe-t-il la moindre chance pour qu’un jour les Kanaks acceptent la tutelle de la France de façon apaisée et positive ? » La réponse est évidement non, ce qui devrait conduire des dirigeants à mener à bien le plus rapidement possible la décolonisation de ce territoire, fusse au prix d’une injustice au détriment des Caldoches !

Lire aussi : La dépendance de la Nouvelle-Calédonie reste légèrement majoritaire à l’issue du référendum du 4 octobre

-

ERNAUX Annie, ‘La vie extérieure 1993-1999’.

Sortie : 2000, Chez : Gallimard / Folio n°3557.

Annie Ernaux, née en 1940, prix Nobel de littérature en 2022, accumule dans ce livre les descriptions de ce qu’elle voit de la vie courante de tous ces inconnus que l’on croise jour après jour. Il s’agit de courts paragraphes datés du jour de l’observation. Beaucoup de ces flashs sont pris dans le métro ou l’inaction et l’attente la poussent à regarder ceux qui l’entourent. Il ne se passe rien dans ces lignes étranges et froides que la transcription de ce que relève l’œil de l’écrivaine. Elle ne cherche même pas à deviner ou approfondir ces situations mais juste à exposer qu’elles sont là.

Bien sûr Annie Ernaux est plutôt portée vers une vision sociale du monde qui tend parfois au misérabilisme, comme si son regard se concentrait sur ce qui va mal en implorant comme une certaine commisération de l’observateur : les couloirs de métro, les supermarchés de banlieue, les immigrés, les salons de coiffure ; mais aussi quelques brèves nouvelles picorées à la radio ou dans le journal : la guerre en Yougoslavie, le procès Papon…

Annie Ernaux semble écrire comme elle traverse la vie, tristement, au cœur d’un insondable néant.

Lire aussi

-

MANŒUVRE Philippe, ‘Les Enfers du Rock’ .

Sortie : 2009, Chez : Tana éditions.

Philippe Manœuvre, l’incontournable historien du rock et ancien patron du non-moins incontournable magazine « Rock & Folk » poursuit en quelques chapitres bien sentis la trace du diable dans le rock. Le court ouvrage est superbement illustré par des dessins originaux de Marie Meir. De AC/DC à Robert Johnson, de Black Sabbath aux Rolling Stones, l’imaginaire diabolique a régulièrement peuplé les mots et l’inspiration de ces rockers de légende. Il s’agissait le plus souvent de références ironiques mais certains d’entre eux ont véritablement vécu ce lien avec le malin et cela ne s’est pas toujours bien terminé pour eux…

Just as every cop is a criminal

Sympathy for the Devil (The Rolling Stones – 1968)

And all the sinners saints

As heads is tails, just call me Lucifer

‘Cause I’m in need of some restraint

So if you meet me, have some courtesy

Have some sympathy and some taste

Use all your well-learned politesse

Or I’ll lay your soul to waste

Mmm, yeahLire aussi

-

« Etat limite » de Nicolas Peduzzi

Le documentariste Nicolas Peduzzi a suivi durant quelques mois la vie professionnelle d’un jeune psychiatre, Jamal, en poste à l’hôpital Beaujon situé dans le nord de Paris (Clichy). Il n’y a plus de service de psychiatrie dans cette institution qui accueille tout de même des patients atteints aussi de troubles psychiatriques. On fait alors appel à ce spécialiste qui passe son temps à courir de service en service pour essayer de parer au plus pressé avec ses internes qui l’épaulent.

Il est d’origine syrienne, ses parents venus en France pour terminer leurs études de médecine y sont resté. Il a fait sa médecine pour suivre l’exemple de son père chirurgien, mais en optant pour la psychiatrie plus propice aux rapports humains.

Dans le flux continu des entrants aux urgences de l’hôpital Beaujon, chaque jour apporte son cortège de cas sociaux qui nécessitent son intervention : alcool, drogue, violences, tentatives de suicides, jeunes à la dérive, réfugiés en déshérence… Alors on appelle Jamal qui vient essayer de régler les problèmes, toujours disponible et bienveillant. Il s’occupe aussi des moments de passage à vide d’un infirmier, des aides-soignantes parfois. On attend de lui des miracles qu’il n’est guère en mesure de délivrer dans le capharnaüm que semble être cet hôpital où se presse toute la misère du monde.

Evidement Jamal intervient sur les cas les plus délicats, psychiatrisés, sans doute beaucoup d’autres se passent très bien et ne nécessitent pas l’intervention d’un psychiatre, heureusement. Son engagement est touchant et admirable, il trouve encore le temps et l’énergie d’organiser un groupe de théâtre pour certains de ses jeunes patients. Il s’interroge avec sincérité sur le sens de cet engagement dans l’univers un peu kafkaïen de cette grosse machine hospitalière.

Le réalisateur lui prête une oreille attentive et le documentaire sombre parfois dans le misérabilisme insistant sur « le manque de moyens » répété comme un mantra à tout bout de champ par le personnel soignant. Il n’est pas sûr que multiplier les postes de psychiatre à Beaujon réglerait l’origine de toute cette misère sociale qui dévale à flot continu. Mais qu’importe, c’est la plainte du moment que les citoyens aiment bien entendre et relayer. Nicolas Peduzzi est dans la salle de l’Escurial. Interrogé à la fin du film il admet que les choses se passent bien mieux dans les autres services mais ce n’est pas l’objet de ce film.

-

« Brâncusi – l’art ne fait que commencer » au Centre Pompidou

Constantin Brâncusi (1876-1957), sculpteur roumain, est venu s’installer à Paris en 1903 après avoir traversé l’Europe à pied. Après un rapide passage dans l’atelier de Rodin il décide voler de ses propres ailes et développer son concept singulier de la sculpture caractérisé par des lignes extraordinairement épurées et ces bronzes polis caractérisés par cette tête d’enfant. Le travail du bronze ajoute un effet de lumière et de reflet poussant à la méditation du visiteur devant sa propre image reflétée et déformée par l’or de la sculpture.

Sur des vidéos on voit le caractère physique de la création de certaines œuvres, Brâncusi scie, cloue, frappe des matériaux divers, par exemple pour monter la « Colonne sans fin », faites d’éléments identiques comme une vis sans fin, assemblés sur 8 mètres de hauteur dans son pays d’origine. L’atelier de l’artiste reconstitué au Centre Pompidou ressemble un peu à une succursale du BHV avec une accumulation impressionnante d’outils variés.

Brâncusi a aussi beaucoup travaillé sur le mouvement, celui des animaux en particulier, il est vrai souvent plus élégant que celui des humains. Les sculptures d’oiseaux, de phoques, de coqs, de poissons sont fascinantes par ce qu’elles évoquent aux regardeurs dans un dépouillement total et la pureté absolue, tant du mouvement inspiré par la sculpture que du matériau utilisé.

Je n’ai cherché pendant toute ma vie que l’essence du vol. Le vol, quel bonheur !

Brâncusi a également pratiqué la photographie et nombre de ses clichés sont exposés. Peut-être en hommage à ce talent, il y a beaucoup de téléphones portables qui se promènent dans l’exposition avec leurs propriétaires derrière qui gênent un peu la découverte des documents de plus petite taille : lettres, photos, cartes postales. Mais, « Brâncusi à Pompidou », c’est l’endroit où il faut être un dimanche après-midi.

Brâncusi dans son atelier avec sa chienne Polaire -

Les vielles ganaches de LR s’accrochent au pouvoir

Le parti Les Républicains (LR) a publié sa liste des candidats pour les élections européennes du 9 juin et on constate que Nadine Morano (60 ans) et Brice Hortefeux (65 ans) y figurent aux 5e et 6e place, sans doute des positions éligibles. Il se murmure que les instances LR auraient bien voulu se débarrasser de ces vieilles ganaches qui ne plaident pas vraiment pour le renouveau du parti mais elles n’ont pas osé. L’apport de Morano et Hortefeux à la politique et l’avenir du parti est probablement proche de zéro, voire négatif si l’on en juge par leurs prestations dans les méfias où ils sont plutôt contre tout, y compris l’Europe. On ne sait d’ailleurs pas bien ce qu’ils ont fait ou promu dans l’enceinte du parlement européen.

Nadine Morano est un cas d’école. Elle aura déjà fait deux mandats comme député européen, soit 10 ans et elle va sans doute rempiler pour 5 ans ce qui devrait l’amener jusqu’à la retraite.

En réalité, ces vieux grognards de la droite française seraient de véritables repoussoirs si LR les présentait dans les élections nationales tant ils sont marqués par leur implication dans le passé et leur absence d’idées et de charisme. Mais il faut bien les récompenser de leurs bons et loyaux services bien que leur capacité de nuisance doive être quasiment nulle, qui se sent encore intéressés par ce que peuvent dire ou penser ces deux lascars ? Mais on les case quand même comme députés européens où ils disposent de revenus confortables et d’éléments de standing qui flattent leurs égos vieillissants. On peut espérer qu’ils ne seront pas élus le 9 juin mais, si par malheur ils l’étaient, LR devrait quand même veiller à ne pas les maintenir trop longtemps dans ses listes électorales où ils seraient très avantageusement remplacés par des plus jeunes et dynamiques candidats qui piaffent déjà d’impatience.

-

« Love is a losing game »

Le documentaire « Amy » est rediffusé ce soir sur la télévision numérique. Quelle tristesse de revoir l’effondrement d’Amy Winehouse (1983-2011), une artiste à la voix exceptionnelle mais aussi une auteur-compositrice de grand talent. Sa carrière fulgurante a pris fin dans un déluge d’excès et de substances destructrices.

-

DEMÊTRE & CHAUVARD Jacques & Marcel, ‘ Voyage au pays du blues’

Sortie : 1959, Chez : Le mot et le reste (2022).

1959, deux journalistes passionnés de blues, Jacques Demêtre et Marcel Chauvard, voyagent aux Etats-Unis, le cœur battant de cette musique. Ils passent par New York, Detroit et Chicago. Leur revue de ce voyage sera publiée en plusieurs articles dans le journal « Jazz Hot ». Ce livre réédite ces articles qui firent beaucoup pour la découverte du blues en France qui est alors un genre musical quasiment inconnu en Europe.

Nos deux compères qui en ont déjà une solide connaissance, et un sérieux carnet d’adresses, font le tour des clubs, des maisons de disque, des ghettos ou des logements plus ou moins miteux où résident leurs musiciens de cœur. Il n’est question que de musique dans ce voyage itinérant à une époque où la communauté noire américaine (on dirait aujourd’hui « afro-américaine ») explose dans le jazz et le blues avec des talents extraordinaires dont la plupart ne quitteront jamais leurs quartiers de Harlem ou du South Side de Chicago. Mais on croise aussi de futures vedettes : B.B. King, Muddy Waters, Budy Guy, Howlin’Wolf, John Lee Hooker… La plupart des noms d’artistes ou de groupes sont inconnus des non initiés, et le resteront.

Les deux auteurs manifestement fascinés par la découverte du monde du blues virevoltent entre les concerts et les interviews de tous ces musiciens, parfois dans des conditions un peu scabreuses à une époque où l’émancipation de la communauté n’est pas vraiment de mise, mais où le blues et la danse servent un peu de soupape de sécurité. Hélas, quelques années plus tard, les émeutes remplaceront les concerts dans le combat pour les droits civiques. Des photos magnifiques illustrent ce périple dans le monde du blues dont les auteurs parlent des « Noirs » dans des termes qui feraient frémir les « décolonialistes » d’aujourd’hui, même si empreints de bienveillance et d’admiration.

-

« Song to Song » de Terrence Malick

Un film un peu décevant, sorti en 2017, narrant les histoires d’amour éphémères de couples évoluant dans le milieu musical d’Austin, Texas. De musique il est fort peu question sinon via les apparitions dans le film d’Iggy Pop, de Johnny Rotten (ex-Sex Pistols) et, surtout, de Patti Smith qui y joue presqu’un petit rôle. Le film est un défilé de beaux-gosses (dont Ryan Gosling), musclés et bien habillés, barbe « de trois jours » de rigueur, jouant la jeunesse cynique au volant de Ferrari, évoluant dans des appartements de très grand luxe au sommet de tour en verre, ou dans des maisons avec piscines débordantes au bord du Colorado. Les femmes qui vont des uns aux autres répondent également à tous les canons de la beauté glaçante des modèles posant pour le Harper’s Bazaar. On se croirait dans un défilé Channel.

Tout ce petit monde évolue dans des environnements très dépouillés, minimalistes. Le personnage de Gosling est le seul qui semble exprimer quelques sentiments dans cet univers de papier glacé. Si le but du film était de mettre en valeur le nombrilisme et l’inanité d’une époque où le clinquant prime sur l’intelligence, c’est plutôt réussi. Mais il se passe si peu de choses dans ce film que l’on se demande à la fin si toute cette superficialité valait vraiment la peine d’être traitée par Terrence Malick. Une expérience dispensable.

-

BOLEY Guy, ‘A ma sœur et unique’.

Sortie : 2023, Chez : Grasset.

Guy Bolet, écrivain français né en 1952, a écrit ici un roman désopilant sur l’histoire de Friedrich Nietzsche (1844-1900) avec sa sœur Elisabeth Förster-Nietzsche (1846-1935). Il n’est que fort peu question de l’œuvre du philosophe ici, mais plutôt du couple étrange qu’il forma avec sa sœur, présentée comme une bigote en adoration devant son frère, dans un premier temps, puis comme une harpie avide à partir du moment où elle pris en main les affaires éditoriales de son frère devenu grabataire, jusqu’au point d’en céder les droits moraux aux nazis qui commençaient à poindre à l’horizon les dernières années de la vie d’Elisabeth.

Au vu de ce que l’on peut consulter sur Internet, la réalité de la famille Nietzsche fut suffisamment romanesque pour que Bolet n’ait pas à prendre trop de liberté avec elle pour la rédaction de son roman. L’entrevue du 7 février 1932 avec Hitler venue visiter les Archives Nietzsche à Bayreuth avec une phalange de nazillons bottés de cuir est hilarante, ne serait-ce ce qu’il est advenu de ce petit caporal et de ses idées. Il est présenté ici comme totalement inculte, n’ayant jamais lu Nietzsche mais se l’appropriant car penseur allemand réputé. Mariée avec M. Förster, un Allemand fortement antisémite parti installer une « Nouvelle Allemagne » au Paraguay et décédé de son alcoolisme suite à l’échec de sa tentative coloniale, Elisabeth ne rencontre aucun problème éthique à caviarder les écrits de son frère pour les rendre compatibles avec l’idéologie montante, d’autant plus que l’auteur n’est plus en état de contester ce détournement.

Lorsque son frère Friedrich était dans sa période faste, Elisabeth s’est occupée de lui comme un enfant afin qu’il soit dans les meilleures conditions possibles pour mener son œuvre. Elle lui était dévouée corps et âme, on a même soupçonné des relations incestueuses entre eux. Mais une fois le philosophe plongé dans l’immobilité mortuaire de sa folie, elle s’est consacrée à faire perdurer ses écrits, les rassembler dans les archives dédiées, récupérer tous les droits à son bénéfice, publier ce qui ne l’avait pas été, republier ce qui pouvait se vendre, modifier ce qu’elle pensait devoir l’être, bref, modeler la production de Nietzsche pour qu’elle corresponde à ses goûts et à ceux du marché des lecteurs, au point d’en faire la promotion pour fonder la doctrine nazie qui allait ravager le Xxe siècle. Heureusement quelques amis du philosophe ont pu limiter les dégâts pour préserver l’œuvre d’origine mais il faudra attendre le travail des historiens pour reconstituer les écrits originaux et publier la véritable œuvre philosophique et non pas celle rêvée par une sœur âpre au gain et peu capable d’en comprendre l’importance.

Sur ce sujet aride, Boley a écrit un livre plein d’humour qui se dévore, mêlant la vraie histoire littéraire allemande avec les comportements humains de seconde zone d’une sœur mégalomane qui a voulu gagner de l’argent pour se venger de sa situation sociale et d’un mariage raté, plutôt que d’être la gardienne du temple des écrits de son philosophe de frère aîné.

-

Mauvaise foi et mauvaise gestion

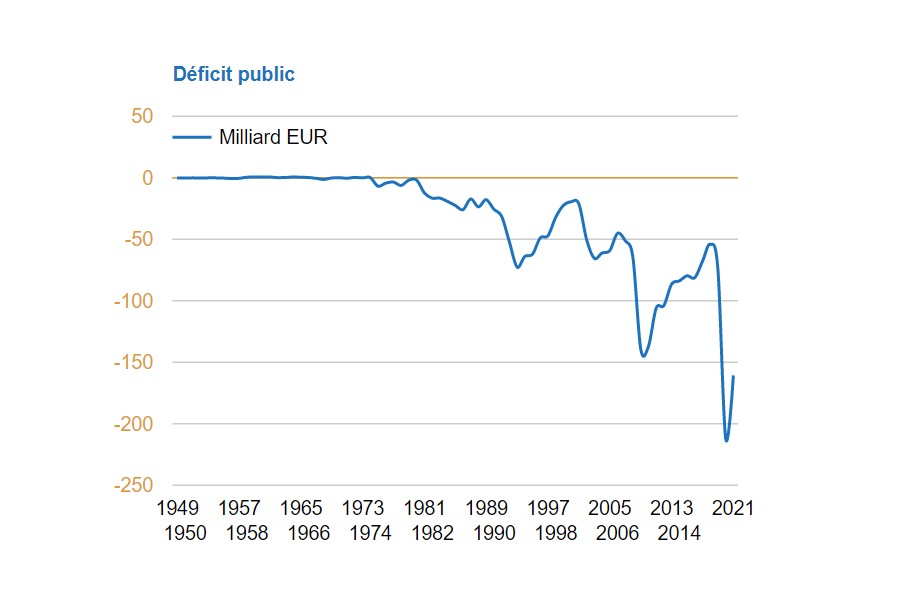

Avec une mauvaise foi digne de la Russie s’estimant attaquée par l’OTAN dans sa guerre d’Ukraine, le président français et son gouvernement explique que le déficit des finances publiques de 11% en 2023 est lié à la non-réalisation des objectifs de recettes alors que les dépenses ont été réalisées telles que prévues, sans dépassement par rapport au budget. Cette explication suffirait à exonérer les gestionnaires des dépenses publiques de toute faute. En réalité, l’analyse n’est pas recevable tant la tendance déficitaire est lourde et durable, le dernier budget de la France en équilibre remontant à 1974, soit deux générations entières. Dans ces conditions on peut difficilement plaider le déficit « conjoncturel » comme le font les responsables dans un bel ensemble. N’importe quel ménage ou entreprise sait que lorsque les recettes ne sont pas au rendez-vous on ajuste les dépenses.

D’ailleurs le gouvernement doit bien se rendre compte de son impéritie puisqu’il s’est empressé d’annoncer une première tranche d’économie de 10 Mds d’euros pour 2024 et de 20 Mds pour 2025 afin d’essayer d’atteindre l’objectif d’un déficit ramené sous la barre des 3% du produit intérieur brut (PIB) en 2027.

Le problème est maintenant de répartir la misère et chaque corporation pousse des cris d’orfraie afin d’échapper au train d’économies annoncées. Comme d’habitude, toute les monde est d’accord pour faire des économies, mais en commençant par… les autres. La variable d’ajustement étant l’augmentation de la dette publique, le paiement des intérêts aux prêteurs (50 Mds d’euros en 2023) va devenir rapidement le premier poste de dépenses publiques.

Après la gabegie en cours des jeux olympiques organisés à Paris cet été on a appris que la région Auvergne-Rhône-Alpes s’était déjà portée candidate pour l’organisation de jeux olympiques d’hiver en 2023… On n’a pas l’impression que la France ait bien compris le message de la nécessité de reprendre le contrôle de ses dépenses publiques à la dérive. Le rappel à la réalité risque d’être tonitruant !

-

Fauré, Debussy et Szymanowski à l’Eglise de la Sainte-Trinité (Paris)

Les très brillants « Chœur & Orchestre symphonique de Paris » dirigés par Xavier Ricour ont investi ce soir l’Eglise de la Sainte-Trinité, place d’Estienne d’Orves dans le XIXe arrondissement parisien, pour une représentation du requiem de Gabriel Fauré (1845-1924), composé dans les dernières années du XIXe siècle, pièce intemporelle pour les défunts, jouée ici avec orchestre et deux solistes, dans une église entièrement rénovée à l’intérieur alors que les échafaudages défigurent toujours la façade.

La seconde œuvre est chantée en polonais puisque son compositeur, Karol Szymanowski (1882-1937) est polonais, né dans l’empire russe. C’est un Stabat Mater, écrit en 1925-1926. Une musique plus contemporaine, qui titille parfois les oreilles. L’un des solistes est un contre-ténor qui remplace la soprano pour laquelle la pièce a été écrite. Impressionnant !

D’un requiem au stabat-mater, l’ambiance est plutôt morbide ce soir. Heureusement, la « danse sacrée » et la « danse profane » de Debussy viennent égayer l’atmosphère avec un magnifique jeu de harpe.

Lire aussi

-

« Madame Butterfly » à l’Escurial

The Royal Opera House de Londres organise régulièrement la diffusion en direct dans des salles de cinéma partenaires des concerts et opéras montés dans la salle anglaise. Aujourd’hui c’est le célèbre opéra de Giacomo Puccini, Madama Butterfly, qui est présenté au cinéma parisien L’Escurial avec quelques semaines de différé par rapport à la diffusion en direct.

L’histoire d’amour de Mme. Butterfly est éternelle : au début du XXe siècle, une jeune japonaise de 15 ans, Cio-Cio-San, dans les mains d’un marieur cynique, épouse un officier de marine américain de passage dans le port de Nagasaki, le lieutenant Pinkerton. C’est un mufle, elle est un ange. Il déserte Nagasaki peu après le mariage, disparaît pour trois ans avant d’y revenir avec… sa femme américaine. Il découvre alors que Cio-Cio-San a eu un fils de leur union. Le premier acte se termine sur le trio Butterfly, son fils endormi et Suzuki (la servante) immobile sous le ciel étoilé pendant que le chœur murmure, bouches fermées, une émouvante mélodie marquant l’attente, triste mais pleine d’espoir, de Pinkerton

Deux actes plus tard, dans une fin tragique, elle lui demande d’emmener son fils en Amérique puis se fait hara-kiri dans un chant désespéré adressé à son fils :

Pour toi,

Traduction de l’italien

Pour tes yeux

Si purs,

Meurt Butterfly… !

Afin que, tout là-bas,

Ton destin change !…

Et sans qu’à ton jeune âge,

Soit fait l’outrage

D’avoir quitté ta mère !…Mais au dernier moment s’élève la voix de Pinkerton au loin qui grimpe la colline en appelant « Butterfly ! Butterfly ! ». Vient-il essayer de racheter sa félonie au dernier moment ? Trop tard, le traître a gagné, la morale est perdante !

L’opéra a été composé en 1900 à partir d’une pièce de théâtre éponyme. Puccini qui n’était jamais allé au Japon s’est beaucoup documenté sur le pays et sa culture pour l’écriture. Ce soir la mise en scène est sobre à base de grands panneaux coulissants japonisants ouvrant sur le port de la ville ou sur la nuit. Le spectateur se concentre sur les personnages et les mélodies bouleversantes de Puccini. Les retraités qui composent la majorité de l’assistance clairsemée écrasent une larme sur l’image finale du petit garçon blondinet agitant son drapeau américain pour guider son père qui, finalement, vient le chercher pendant que Butterfly expire.

L’opéra au cinéma a des avantages, surtout quand il est bien filmé comme ce soir, on voit mieux les artistes et les sous-titres et, pour faire oublier les fauteuils de la salle veillotte qu’il faudrait un jour rénover, la direction offre un verre de vin blanc à l’entracte.

Distribution

- Cio-Cio-San, Asmik Grigorian

- Pinkerton, Joshua Guerrero

- Suzuki, Hongni Wu

- Orchestre et chœur du Royal Opera House dirigé par Kevin John Edusai

Lire aussi