Catégorie : Proche et Moyen-Orient

-

Le Proche-Orient toujours à feu et à sang

Les armes continuent de parler au Proche-Orient. Les combattants du Hamas, et sans doute aussi d’autres courants islamistes, se battent toujours contre l’armée israélienne dans la bande de Gaza. Contre toute attente, ces mouvements armés arrivent encore à survivre et à causer des pertes à Israël dans une bande de Gaza aplatie par le tapis…

-

Israéliens contre Arabes : une histoire éternelle

Après plus de quatre mois de guerre intense menée par Israël sur la bande de Gaza en réaction aux attaques terroristes du 7 octobre du mouvement islamiste Hamas qui « gouverne » Gaza, les combats font toujours rage, démontrant par l’absurde que l’un des buts de guerre de Tel-Aviv, la « destruction du Hamas », ne pourra pas être atteint.…

-

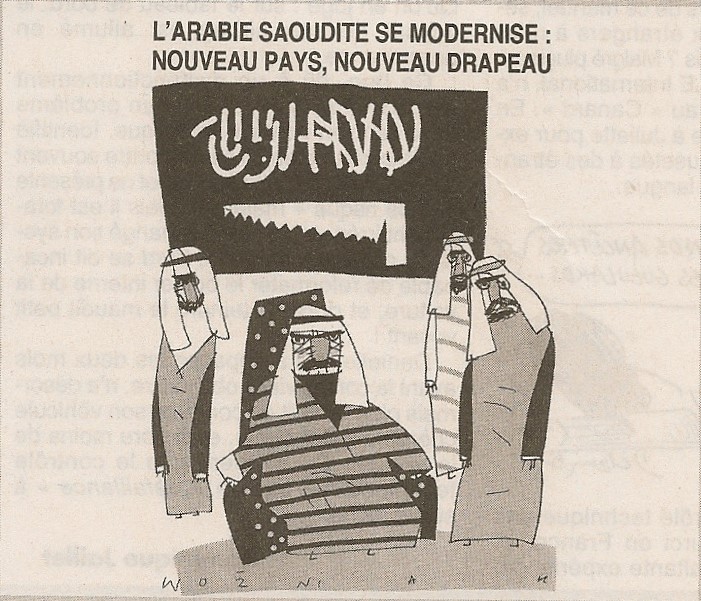

Coopération « culturelle » avec l’Arabie Saoudite

Les lecteurs du journal Le Monde du 24 février ont découvert avec stupéfaction l’existence d’une structure « culturelle » créée en 2017 sous le doux nom d’Afalula (Agence française pour le développement d’Alula) qui est en affaire avec l’Arabie-Saoudite pour le développement du site touristique « Al-Ula » prévoyant la création sur un « site de la taille de la Belgique,…

-

Des Palestiniens au Congo ?

La guerre entre Israël et le Hamas dure maintenant depuis plus trois mois avec son cortège de destruction et de barbarie et quelque chose entre 10 et 20 000 morts des deux côtés, très majoritairement palestinien. Après la libération d’une centaine de citoyens qui avaient été pris en otage et emprisonnés à Gaza, il resterait environ…

-

Des nouveaux venus dans la lutte contre l’Occident

Voici un nouveau venu sur la scène actuellement très active de la communication d’états-majors : Yahya as-Saree, sanglé dans un uniforme rutilant, le verbe haut, fort et saccadé, il est le porte-parole de « l’armée Houthi », la rébellion yéménite pro-iranienne qui contrôle la moitié du Yémen, y compris sa capitale officielle Saana. Le Yémen fut un terrain…

-

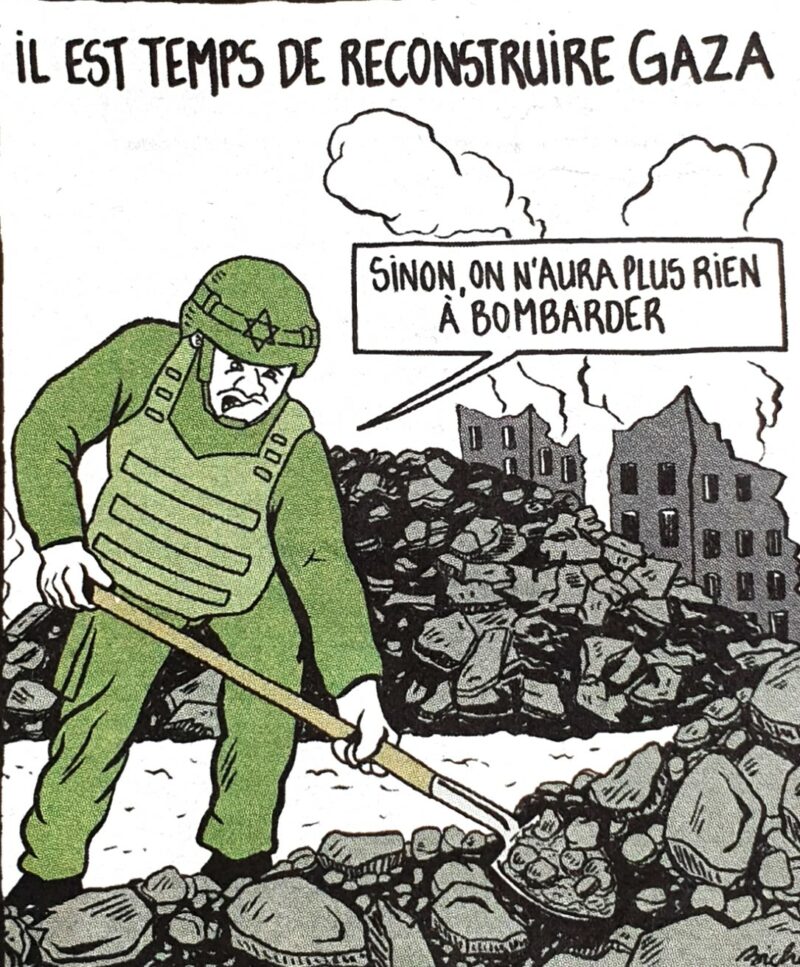

Dévastation au Moyen-Orient

Alors que la guerre fait rage entre Israël et la Hamas gazaoui, le gouvernement israélien annonce tous les matins que les combats vont s’intensifier dès le lendemain… Lorsque l’on voit l’état des destructions dans la bande de Gaza depuis deux mois et demi de conflit on se demande comment il est encore possible « d’intensifier » quoi…

-

Décompte macabre au Proche-Orient

Une trêve « humanitaire » a été signée entre Israël et le Hamas Palestinien qui, lors de son attaque du 7 octobre ramené dans la bande de Gaza environ 250 otages, majoritairement israéliens mais aussi d’autres nationalités, en plus d’avoir assassiné environ 1 200 personnes lors de l’incursion réalisée lors de cette journée. La trêve a été convenue sous l’égide…

-

L’impossible dialogue

Alors que la guerre est relancée au Proche-Orient entre Israël et le mouvement Hamas qui « gouverne » la bande de Gaza, la France s’enferre dans ses habituelles querelles entre les pro-israéliens et les propalestiniens. Les chaînes de télévision se régalent en convoquant des débats stériles pour savoir s’il faut qualifier le Hamas de « terroriste » ou de…

-

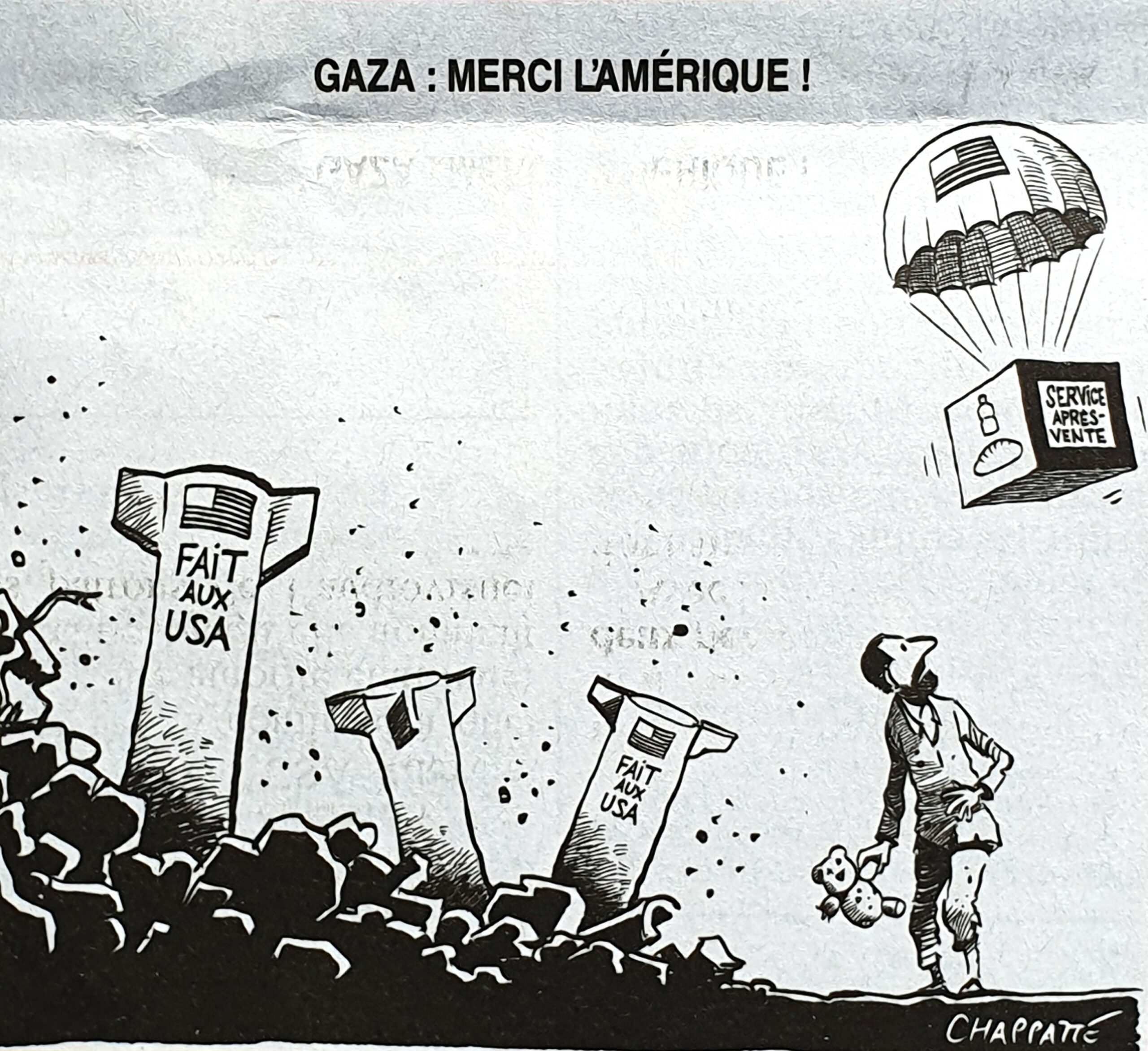

Le multilatéralisme à la dérive, l’Occident face à ses contradictions !

Depuis 2014 les alliés de l’Ukraine se basent officiellement sur la violation du droit international pour condamner la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine commencée par l’annexion de la Crimée et poursuivie en février 2022 par l’invasion décidée par Moscou, réchauffant ce conflit qui est toujours en cours et ne semble pas en voie…

-

Annie Ernaux se voit refuser son visa pour l’Algérie

On ne peut s’empêcher de (légèrement) sourire lorsqu’on apprend qu’Annie Ernaux (83 ans), prix Nobel de littérature 2022, s’est vu refuser son visa pour l’Algérie où elle devait se rendre pour assister au Salon international du livre d’Alger. Ce refus n’est pas motivé par les autorités algériennes mais certaines mauvaises langues évoquent une tribune signée…

-

Sur les chemins de la guerre au Proche-Orient

Israël est en pleine campagne de bombardement de la bande de Gaza avec l’objectif de « détruire » le mouvement terroriste religieux Hamas qui a mené les attaques du 7 octobre qui ont fait environ 1 400 morts côté israélien en une journée. 360 000 réservistes ont été rappelés et l’armée israélienne est en train de masser des troupes en…

-

D’un front à l’autre

Avec la réouverture du front du Proche-Orient ce 8 octobre, les guerres se multiplient suivant toute plus ou moins un modèle « l’Occident contre le Sud global ». Certaines sont très chaudes : l’Ukraine, Israël, voire un peu moins chaudes : Haut-Karabagh, Kosovo, d’autres sont civiles : Ethiopie, Yémen, Soudan. L’Occident est impliqué dans les plus graves et fournit armes et…

-

Un nouveau front ouvert en Israël

Le mouvement religieux Hamas qui détient le pouvoir dans la bande de Gaza et qui prône la disparition d’Israël a lancé une attaque significative contre Israël ce samedi 8 octobre. Des miliciens du mouvement ont franchi la frontière par air (à l’aide d’ailes volantes motorisées), par mer et, surtout, par terre pour commettre des exactions dans…

-

La mort du dernier chef du groupe Etat Islamique

On ne sait pas bien comment mais le dernier chef du groupe Etat islamique (EI) est mort, sans doute dans le nord de la Syrie. Soit il se serait suicidé lors d’une attaque des services secrets turcs, soit il serait mort au cours de combats contre un autre groupe religieux-terroriste, potentiellement aidé par la Turquie.…

-

Le clan Assad reprend du poil de la bête

La République arabe syrienne, et le clan Assad qui la dirige depuis 1970, a tenu bon depuis le déclenchement de la révolte populaire dite du « printemps arabe » en 2011. Après une répression féroce des contestataires par le régime, cette rébellion s’est transformée en lutte armée faisant intervenir des mouvements religieux comme le groupe Etat islamique…

-

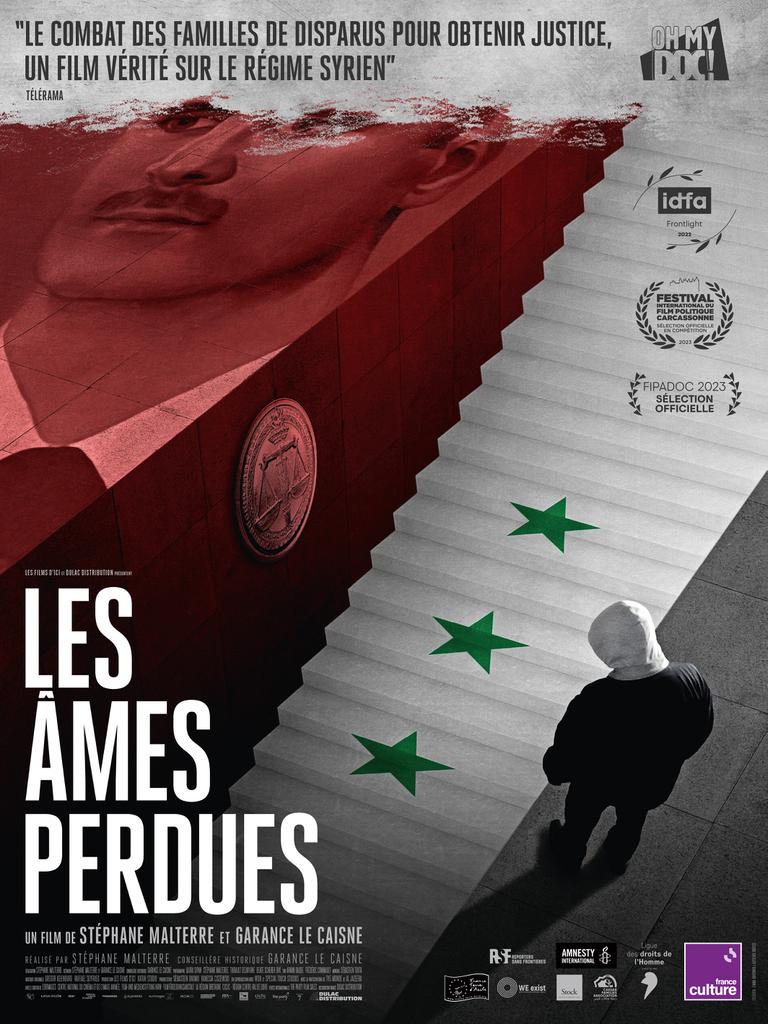

« Les âmes perdues » de Stéphane Malterre et Garance Le Caisne

Un documentaire glaçant sur l’affaire « César », du nom de code de ce photographe de l’armée syrienne qui a pris plus de 50 000 clichés des cadavres d’opposants syriens torturés puis tués par la police du régime au cours des années 2010 : fuyant Damas, il remit ses photos aux autorités occidentales (gouvernements, organisations non gouvernementales [ONG] et…

-

Fin de conflit en vue Yémen

Le Yémen est un vieux pays dont on retrouve des traces plusieurs millénaires avant Jésus-Christ. Mais une nation à problèmes dans l’histoire contemporaine, sans arrêt entre deux guerres civiles et trois coups d’Etat, en permanence le jouet d’interventions extérieures pour des motifs idéologiques divers, dont religieux bien entendu. Placé géographiquement au sud de l’actuelle Arabie…

-

Le Liban oublié

Le Liban fait de nouveau parler de lui après l’explosion dramatique qui s’est déroulée sur le port de Beyrouth en août 2020 qui avait fait plus de 200 morts, des milliers de blessés et provoqué la dévastation de la ville. Cet évènement avait aussi accéléré l’effondrement économique et financier du pays déjà bien engagé avant l’explosion.…

-

« One more jump » de Emanuele Gerosa

Un film documentaire sur la pratique du parkour par de jeunes palestiniens résidant à Gaza. Le parkour est une espèce de running de banlieue, ponctué de franchissement d’obstacles façon breakdance. C’est impressionnant et pratiqué par ces jeunes de Gazacomme un moyen d’évasion de leur chaudron Gazaouite, entre mer Méditerranée, police du Hamas et gardes-frontière israéliens,…

-

Triste Liban

Après neuf mois de crise politique, le premier ministre Hariri, qui avait été nommé pour former un gouvernement en mesure de tenter de concevoir et d’amorcer le redressement économique du Liban, se montre incapable de mener la tâche à bien. Il faut dire que ce pays soi-disant multiconfessionnel est proprement ingouvernable. Fondée sur la base…